デジタル広告費が総広告費の約半分を占めるなか、広告配信の「リスク」や「透明性」にどう向き合うかは、企業にとって喫緊の経営課題となっています。

総務省は課題解決のために、2025年6月9日、「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」を発表。ブランド毀損・アドフラウド・不健全な情報流通への加担といった、アドバタイザーが直面するリスクへの対策を整理するとともに、広告担当者だけでなく経営層の関与の必要性にも言及しています。

2025年6月16日(月)には、本ガイダンスの趣旨を広く届けることを目的に、日本アドバタイザーズ協会(JAA)、日本広告業協会(JAAA)、日本インタラクティブ広告協会(JIAA)、デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)の共催で、オンラインセミナーが行われました。その模様をレポートします。

第1部:ガイダンスの趣旨説明 情報流通の健全性の確保が目的

セミナーの第一部では、総務省 情報流通行政局 情報流通振興課 企画官 吉田 弘毅氏が登壇。ガイダンス誕生の背景、趣旨を以下のように説明しました。

インターネット(主にSNS)は誰でも気軽に発信し、情報に触れられるため、偽情報・誤情報が広がりやすい環境にあります。総務省は課題解決のための検討会を立ち上げ、2024年9月、「デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会」のとりまとめを公表。デジタル空間における情報流通の健全性確保のためには、さまざまな関係者の連携・協力と、迅速かつ効果的・効率的な対応が必要であるとの提言を出しました。

デジタル空間における情報流通の健全性確保には、インターネットのエコシステムを支える「デジタル広告の健全化」も重要なファクターです。そこで総務省では、違法なコンテンツや客観的に有害なコンテンツを掲載するメディアにデジタル広告が配信されるリスクに対応すべく、今回のガイドラインの策定を進めてきました。

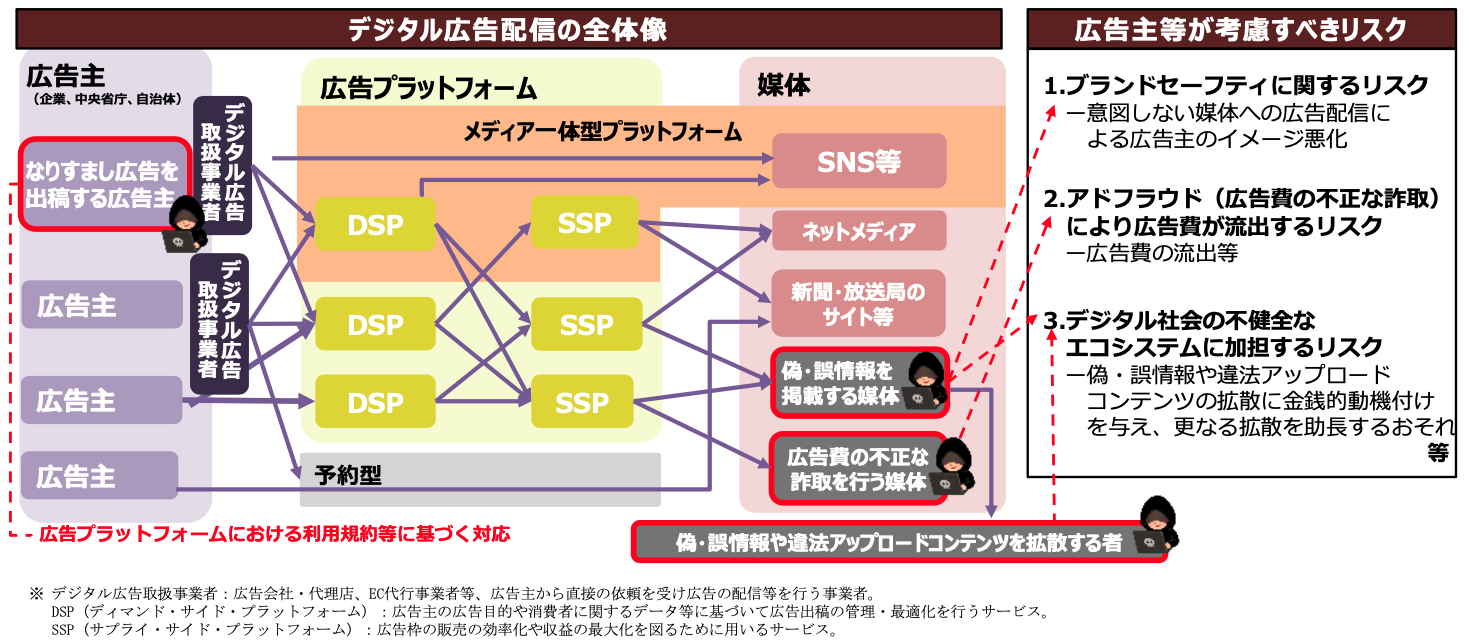

広告主が望まない媒体(悪質なサイトなど)への広告配信は、ブランドの毀損(ブランドセーフティ)や広告費の不正な搾取(アドフラウド)、偽・誤情報等の拡散の助長など、デジタル社会の不健全なエコシステムに加担するリスクが存在します。これは、デジタル広告(運用型広告)では、広告がどの媒体、媒体内のコンテンツに表示されているかを十分に把握できないこと(配信先のブラックボックス化)が起因しています。

一方で、日本のデジタル広告のプレイヤー(広告主、広告会社、媒体社、仲介・計測事業)において、ブランドセーフティの認知度、対策実施割合は、広告主が一番低いというデータがあります。本ガイダンスでは、経営層・管理層の関与の必要性にも言及しています。その理由は以下の3点です。

① 現場担当者のみでリスクを防止することの限界

② 全社的な広告管理・内部統制の必要性

③ 対策のための経営リソース確保の必要性

踏まえて、広告主等が実施することが望ましい取り組みとして、ガイダンスでは、デジタル広告に関する全社的な情報集約のための「①体制構築」、広告配信目的、指標を明確化する「②広告配信の目的及び指標の設定」、そしてステークホルダー(関係者)に対してホームページ等での「③情報の開示」を具体策として提示しています。

これにより、これまでブラックボックス化していたデジタル広告の全体像が可視化され、前述したリスク回避へとつながります。今後も総務省では、全国で説明会を開催し、周知活動に取り組んでいきます。総務省がガイダンスを策定しただけで、何かが変わるわけではありません。ぜひ各企業のみなさまと連携しながら、取り組みを進めていけたらと考えています。

第2部:ディスカッション 「情報開示」は新たな重要ポイント

小出 誠(日本アドバタイザーズ協会 客員研究員/デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)事務局長)(以下、小出)

最初に、今回のガイダンスの内容について、それぞれのお立場から感想をお伺いしたいと思います。順に、花王の板橋さんからお願いします。

板橋 万里子(花王株式会社 マーケティングイノベーションセンターメディア企画開発部 部長/JAA デジタルメディア専門委員)(以下、板橋)

2000年に花王に入社しまして、以来、デジタルマーケティングに携わっています。2年前からは、メディア出稿全般に関与。アドベリフィケーションツールの導入は早い段階から取り組んできましたが、「情報開示」に関しては、これまで考えてきておらず、今後、取り組みを進める新たなポイントと捉えています。

西田 健(キヤノンマーケティングジャパン株式会社 ブランドコミュニケーション本部 デジタルコミュニケーション企画部 部長/デジタルマーケティング研究機構(DMI) 副代表幹事)(以下、西田)

1992年に新卒で日立製作所に入社し、宣伝部で宣伝制作、ブランド戦略の策定などに携わったあと、転職を経て、2019年にキヤノンマーケティングジャパンに入社。現在まで、デジタルマーケティングに深く関わってきました。今回のガイダンスを拝見し、課題自体は認識していましたので、「いよいよ来たか」と思いました。特に情報開示の部分は、これから対応していく必要性を強く感じているところです。

清家 直裕(株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 執行役員 メディアビジネス本部長代理)(以下、清家)

ADKマーケティング・ソリューションズのメディアビジネス本部という部署で、デジタルのプラットフォーマーや出版社、ラジオ局の方と主に業務で関わっています。また業界活動として、JIAAの理事、JICDAQの設立準備に関わらせていただきました。今回のガイダンスの趣旨に関して、弊社は「賛同」するというリリースを発表し、デジタル広告に関連するリスクに適切に対応していくことを表明しています。今後、デジタル広告のエコシステムの健全化に向けて、業界の一員として、より自覚を持って取り組んでいきたいと考えています。

小出 みなさん、ありがとうございます。今回のガイダンスでは、広告主等に望まれる対策として「①体制構築」、「②広告配信の目的及び指標の設定」、「③情報の開示」が求められています。3社の現状の取り組みについて、聞かせてください。

花王の取り組み 最優先事項は「ブランドセーフティ」

板橋 はい。まずは花王の取り組みについて、簡単にご紹介させていただきます。我々が「アドベリフィケーション」(デジタル広告の検証システム)という言葉を知ったのは、2017年頃です。当時、Cannes(カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル)でも広告主側から広告の透明性確保についての言及があったり、日本国内でもデジタル広告に潜む問題点を特集する番組が放映されるといったこともあり、花王の内部でも問題意識は高まり始めていました。

契機となったのは、2018年のことです。弊社のお客様相談センターに「花王の広告が、こんなサイトに掲載されている」とご心配のご連絡をいただいたことで、意図しないサイトへの広告出稿が確認されました。状況の詳細を確認しブランドセーフティを担保するために広告代理店さま、アドベリフィケーションツールの会社さまにヒアリングを重ね、導入ツールを検討しました。

その後、不正アクセスや広告詐欺をブロックするアドベリフィケーションツールをテスト導入。不適切な面へのブロックの効果を確認し、2020年頃に本格導入に至りました。当時、GDA(Googleディスプレイ広告(旧GDN))への出稿が多かったのですが、ツールのブロック機能によって、全体の出稿数も減少することになりました。そこで、増加傾向にあったSNS広告にも注力すべく、掲載枠と広告の最適なマッチングによってブランドセーフティ、ブランドスータビリティ(適合性)を実現するアドベリフィケーションツールも導入しました。同時に、デジタル広告に関する学びも深めながら、花王ブランドを守るとともに、ROI(投資利益率)の改善を強く意識しながら広告運用を行っています。

一方で、こうしたアドベリフィケーションツールを、なぜ広告主が導入しなければいけないのかという点については、社内でもさまざまな意見がありました。我々としては、広告代理店の方から提案された枠を安心して出稿したいという思いがありますから。ですが、議論を重ねるなかでたどり着いたのは、デジタル広告の配信の仕組みは非常に複雑かつ多様なプレイヤーが関与しており、誰が責任を持つかではなく、それぞれが自衛も含めて対策を取るべきであるという結論でした。

花王では、ブランドセーフティ(ブランド毀損)を第一に考え、不適切な掲載面に広告が表示されないよう、該当サイトへの掲載をブロックしています。2020年からツールを導入した結果、我々の想像以上に、意図しない場所に広告が掲載されていた、という現実を知ることになりました。

その後、SNS広告が主流になり、アドベリフィケーションツールを活用して検証したところ、YouTubeにおいて花王が設定した適合性の基準に満たないことがわかりました。結果を受けて、広告会社とも連携のうえ、除外(ブロックリスト)設定を行った結果、効果が見られ、ブランドスータビリティ率は改善されました。

しかしながら、粗悪なbotやMFAと呼ばれる悪質サイトは、どれだけブロックしても雨後の筍のように次々と出てきます。我々広告主は、これまで非常に安価にデジタル広告を配信してきましたが、今後はコストをかけてでも健全なメディアにきちんと出稿していくという選択が必要なのではないかと、強く感じています。そのためには、JICDAQの品質認定事業者としか取引しないといった方針を、広告会社とも共有しながら、改善に向けて取り組みを進めているところです。

なお、ガイダンスにある「体制構築」や「広告配信の目的および指標の設定」という部分に関しては、前述の通り、試行錯誤を繰り返しながら、現在も最適な形を模索中です。同時に、花王では社内でも勉強会を開き、社内のリテラシー向上にも努めています。「情報の開示」に関しては今後検討し、取り組みを進めていきたいと考えています。

キヤノンマーケティングジャパンの現在地 今後、覚悟を持って健全化に寄与

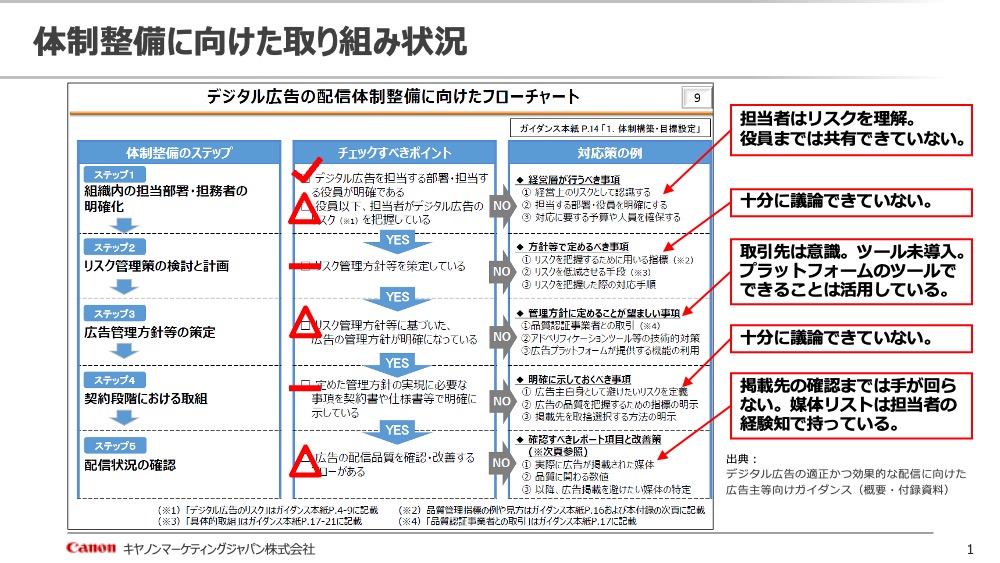

西田 今回のガイダンスの「フローチャート」をもとに、キヤノンマーケティングジャパンの現在地について、お話ししたいと思います。

まず、ステップ1「組織内の担当部署・担当者の明確化」に関してですが、弊社の担当者はリスクを理解しています。しかし、担当役員へのこの問題の説明、共有までには至っておらず、今後対応していく必要があると考えています。

ステップ2「リスク管理策の検討と計画」については、方針を策定している段階。ステップ3「広告管理方針等の策定」についても議論をしている段階で、アドベリフィケーションツールの導入までは至っていません。一方で、プラットフォーム側で提供される機能については、できる限り活用し対応している状況です。

ステップ4「契約段階における取組」についても、まだ十分ではなく、管理方針実現に必要な契約者の作成、取り決めは今後の対応事項のひとつです。そしてステップ5「配信状況の確認」に関しては、配信レポートを確認しながら、改善への取り組みを徐々に進めている段階にあります。しかし掲載先すべてをチェックするところまでは達していません。

今回のガイダンスでは、「広告主側の課題」について言及されています。なぜ、この問題に対して広告主側の取り組みが進まないのか、マス広告とデジタル広告の両面を、長く現場で経験してきた私の意見を交えてご紹介します。

1つ目が「(対策が)必要だと思っていない」。インターネットの世界、デジタル広告はこういうものと、悪い意味で慣れてしまっている部分があるように思います。しかし現在のインターネット、デジタル広告の実状は、1990年代によく目にした繁華街の荒れた電話ボックスのように、いかがわしいチラシでまみれています。決して、安心安全な場所ではありません。

2つ目は「広告主の負担増に対する抵抗感」。これは多くの広告主が直面する課題でもあります。アドベリフィケーションツールの導入費用はもちろん、ツール選定も含め、その負担は大きく、どこまでやるかという線引きも難しい部分です。

3つ目は「デジタル広告は刈り取りツール」という認識があること。多くの担当者は、CPA(顧客獲得単価)単価にとらわれ、ターゲティングによって広告を当てることを重視し、中長期的な関係構築の視点が欠落してしまっています。現在のままのデジタル広告でブランディングは可能なのか。あらためて考えなくてはいけないフェーズに来ているのではないでしょうか。

そして最後が「企業の予算の考え方、制度の問題」です。多くの企業では四半期ごとに決算をまとめ、必要に応じて発表していますから、広告宣伝費に関しても、四半期ごとに成果を報告する必要があります。そうなると、KPIの数値目標も短期的に設定、達成しやすいものとなりがちで、目先の数字ばかりを追いかける傾向が強まってしまったように思います。

では、なぜデジタル広告の環境はここまで悪化してしまったのか。原因のひとつは、ABテストにあると考えています。AとBのどちらの数値がよいかだけで判断していると、中身の議論はあと回しになり、数値の結果ばかり追いかけるようになり、本質を見失ってしまいます。

もうひとつが「クリック至上主義」。デジタル広告ではクリック数が重視される傾向にありますが、必ずしもクリック数が多い=コンテンツの価値が高い、というわけではありません。たとえば弊社キヤノンの製品でプリンターやカメラなどのマニュアルは、一つ一つはクリック数は決して多くありませんが、必要な時に確実にお客さまに見ていただける、お役に立てる価値の高いコンテンツです。

そして、圧倒的低価格であること。1000円でも出稿できてしまう出稿ハードルの低さは、心理的ハードルを下げることにもつながり、“何をやってもいい”という機運の醸成、デジタル広告の環境悪化の一因になっているように思います。

これらをふまえて、私たち広告主は、覚悟をしなければならない状況に追い込まれたと思います。法令遵守はもちろんですが、今後はインテグリティ(誠実さ、高潔さ)を重視し、たとえ単価が高くなっても、デジタル広告のエコシステムの健全化に寄与しなければいけない。その覚悟を持つ必要があると考えています。

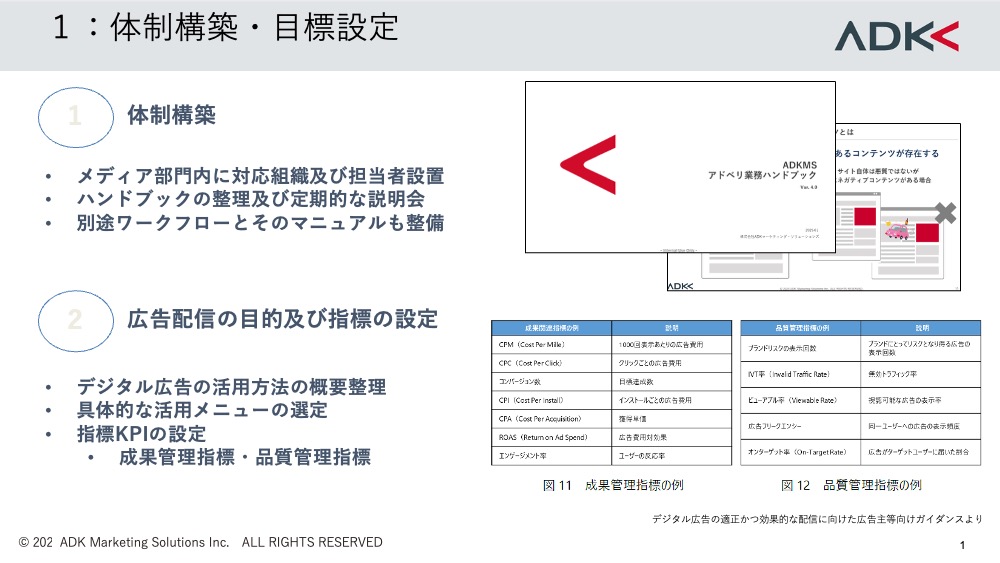

ADKの取り組み アドベリフィケーションツール活用を標準化

清家 ADKは、JICDAQの認証を取得している広告会社です。「体制構築」という部分に関しては、メディア部門内に担当組織、担当者が在籍しているという体制になっています。また独自のアドベリフィケーション業務ハンドブックを作成したり、勉強会などを実施したりすることで、社内で情報共有、啓発を行っています。

次に「広告配信の目的及び指標の設定」についてです。デジタル広告を使う方向性や戦略の策定、出稿先を検討し、その後、主要のKPIを決めていきます。KPIは費用対効果がわかる指標を設けるケースが多く、ガイダンスにある「成果管理指標」や「品質管理指標」においては、ブランドセーフティ、無効トラフィック対策への取り組みも含めて設定していく考えです。

「情報開示」については、ADKでは、2019年5月に「インターネット広告サービス規約」を導入することをホームページで発表しています。規約内には、JIAAの「ブランドセーフティガイドライン」や「無効トラフィック対策ガイドライン」を順守することを明記。自社の取り組みを、ホームページを通じて公開しています。

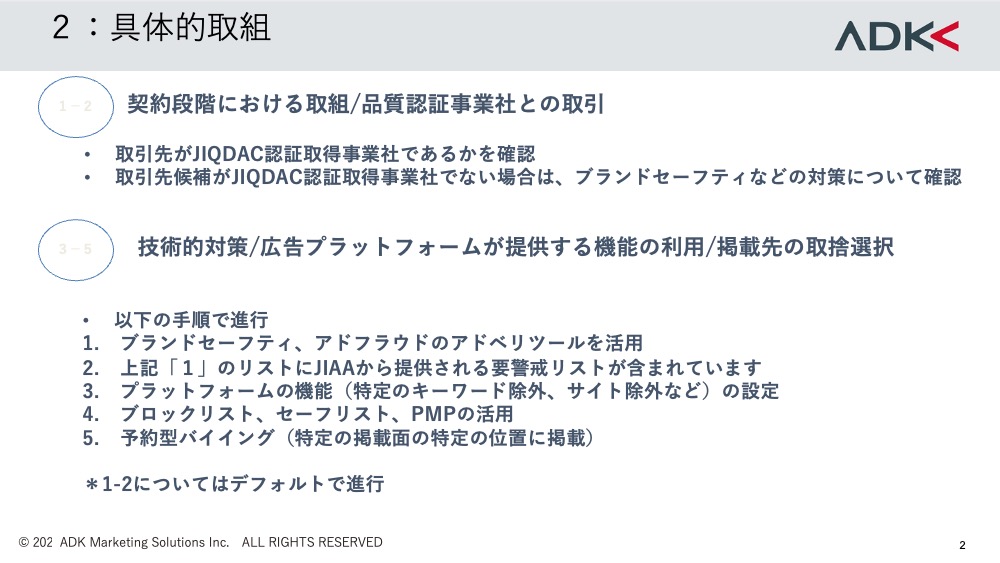

具体的な取り組みとして、新規の取引をする際には、JICDAQの品質認証事業者であるかどうかを基本確認しています。ほとんど認証事業者であるケースが多いのですが、そうでない場合には、ブランドセーフティ、アドベリフィケーションツールの導入状況などをヒアリングし、サービスレベルの確認を必ず行うようにしています。

技術的な対策として、ブランドセーフティ、アドフラウド対策の観点から、アドベリフィケーションツールの活用を標準化しています。またJIAAから提供される「要警戒リスト」も参考にしながら、ブロックリストやセーフリストの作成、PMP(プライベートマーケットプレイス)活用も行っています。

「配信状況の確認」に関しては、プラットフォームの管理画面や広告効果の管理画面などで、成果管理をしながら、プラットフォームやクリエイティブ、入札金額などを調整しながら運用しています。同時に、定点観測的に、アドフラウド率やオンターゲット率も計測し、判断材料のひとつとして活用しています。

結果、ブランドセーフティのツール導入によって、ブランド毀損の可能性があるインプレッションが約75%削除できた事例や、CPAが10%以上改善した事例、動画領域におけるブロックリストを活用して、CPM(1,000回表示あたりの単価)は維持したまま動画配信を実現した事例などが誕生しています。

ガイダンス内には、「成果と品質のバランス」といった一文が出てきますが、アドベリフィケーションツールを活用することで、それは実現できることをお伝えしたく、実例をご紹介させていただきました。

小出 ありがとうございました。次に、「経営層の認識」について、状況をお聞きしたいと思います。花王の板橋さん、いかがでしょうか?

経営層には、会社全体のリスクとして伝えることが重要

板橋 2025年1月に、担当役員に向けて、「デジタル広告の健全化」「花王が取り組むべきこと」といったテーマで報告をしました。そこで、「我々の広告費が反社会勢力に流れてしまっている可能性があり、コンプライアンス的に問題である」と伝えたところ、深い理解を得ることができました。あわせて、そのリスクを回避するための手段と対策を考えていることを共有しました。

小出 レイヤーが上になればなるほど、会社全体にとってのリスクを経営層に伝えることが重要になりますよね。キヤノンマーケティングジャパンの西田さんはいかがですか?

西田 私どもはまだ、しっかりと経営層と対話はできていないのですが、ガイダンスの中に「情報開示」というキーワードが出てきましたので、これをひとつの契機として、担当役員にも情報を共有したいと考えています。今回のガイダンスが機会創出につながったようにも思います。

小出 ADKの清家さんはいかがですか?

清家 本日、会社から本ガイダンスに賛同するといった趣旨のリリースを出したこともありますが、ADKにおいては2019年の「JAAのアドバタイザー宣言」のリリース時に経営層には業界の品質課題等の課題とその対策について説明をしておりますのでデジタル広告の抱える課題を認識しています。

小出 総務省の吉田さんにひとつ質問です。企業だけでなく、今回のガイダンスは自治体の方も関係すると思うのですが、いかがでしょうか?

吉田 そうですね。各自治体の首長には、知っていてほしいですね。昨今、各自治体は、ふるさと納税関連のデジタル広告を多く出稿しています。その広告費の源泉である税金が、偽情報・誤情報の流通に使われているかもしれない。そのリスクを認識し、ぜひ関心を寄せていただきたいと思っています。

求められる原点回帰。掲載面によって変わる広告効果の質

小出 ありがとうございました。最後に、ガイダンスの今後に期待することをお聞かせください。みなさん、いかがでしょうか?

清家 私は、本ガイダンスの周知に期待しています。吉田さんにはセミナーに先立って、お伺いしたのですが、その点、あらためてお聞きしてもよろしいですか?

吉田 はい、総務省としては今後、こうしたセミナーを全国で開催し、ガイダンスの内容を説明していく予定です。一方で、本ガイダンスにある内容は、あくまで「お願い」であり、違反すると罰せられるというものではありません。だからこそ、問題意識を持った方々のお力によって、本ガイダンスの存在が広く知れ渡っていくことを切に願っています。

西田 今回のガイダンスが契機となり、キヤノンマーケティングジャパンは広告主として、デジタル広告と真摯に向き合う「覚悟」ができました。もちろん、広告主だけでなく、すべてのプレイヤーが向き合うべき問題だとは思いますが、現状が“底の状態”であり、今後改善していくことを信じ、広告主の立場として、ガイダンスに従い、取り組みを進めていきたいと思います。

板橋 これまでのデジタル広告は、数値や効率だけを追い求めていました。ガイダンスができたことで、今後は、質の高いメディアでの広告提供など、原点に立ち返るよい機会が生まれたと捉えています。花王が広告を出稿すべき場所をしっかり見極めながら、質の高いサイト、質の高いメディアへの出稿を、業界のみなさんと力を合わせ、ともに実現していきたいと考えています。

小出 ありがとうございました。私からも最後にひとつ、お伝えさせてください。質の高いメディアに広告が出ることは、質的な広告効果にもつながります。つまり、アドベリフィケーションに取り組むことは、ブランドセーフティといったリスク対策だけでなく、質的な広告効果の向上にも寄与するはずなのです。テレビやラジオ、新聞、雑誌に出稿する際は、枠の「質」を重視することは当たり前でした。いまこそ原点回帰するときが来たように思います。

一方でアドベリフィケーションツールの導入費用の負担という問題もありますが、コスト以上の効果が出ているという話を私はよく耳にしています。またアドフラウド(広告詐欺)に関しては、広告費の不正搾取だけでなく、正確な広告効果の把握も難しくなりますし、対策は必須と言えるでしょう。

本セミナーの参加者のみなさんには、ぜひ課題を認識し、積極的に取り組みを進めていただけたらと思います。ご清聴、ありがとうございました。

https://www.jicdaq.or.jp/

開催概要

日時:2025年6月16日(月)13:30~15:30

会場:オンライン(Zoomウェビナー)

■第1部:ガイダンスの趣旨説明

■第2部:パネルディスカッション

■第3部:JICDAQ活動紹介

主催:

公益社団法人 日本アドバタイザーズ協会(JAA)

一般社団法人 日本広告業協会(JAAA)

一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(JIAA)

一般社団法人 デジタル広告品質認証機構(JICDAQ)

協力:(五十音順)

公益社団法人 全日本広告連盟

公益社団法人 東京屋外広告協会

一般社団法人 日本アド・コンテンツ制作協会

一般社団法人 日本ABC協会

公益社団法人 日本広告制作協会

公益社団法人 日本広報協会

一般社団法人 日本雑誌協会

一般社団法人 日本雑誌広告協会

一般社団法人 日本新聞協会

一般社団法人 日本プロモーショナル・マーケティング協会

一般社団法人 日本ポストプロダクション協会

公益社団法人 日本マーケティング協会

一般社団法人 日本民間放送連盟

一般社団法人 日本モデルエージェンシー協会