講談社と広告主の共創で生まれた広告企画を対象に、優れた企画を選出する「講談社メディアアワード」。今年も、10月30日(木)に開催するビジネスイベント「講談社メディアカンファレンス 2025」内にて、贈賞式が行われます。今年の審査には、昨年の審査員に加えて、広告プランナー・クリエイティブディレクターとして活躍する市川晴華さんが参画。新たな視点が加わることで、より一層深みのある審査が期待されます。

これまでCステーションでは、個性豊かな5名の審査員にインタビューを行い、その想いを記事として発信してきました。そして今回は、審査員インタビューを手がけてきた張本人であり、審査員代表を務める『宣伝会議』編集長・谷口優さんにスポットを当てます。

2019年からアワードの審査に携わってきた谷口さんに、ご自身の経歴や雑誌広告の可能性、そして今回の審査への思いなどについてCステーション チーフエディター・川崎耕司が聞きました。

大学卒業後、宣伝会議に入社し、編集部に配属。月刊『宣伝会議』副編集長を経て、2007年10月より編集長に就任。現在は、宣伝会議の出版、メディア事業のマネジメント全般に関わる。社会構想大学院大学の准教授も兼任。

(左)川崎耕司 Cステーション チーフエディター

FRaU、ViVi、VOCEなどの女性メディア、Hot-Dog PRESS、TOKYO1週間などの男性・情報メディアで長年、編集を担当したのち、2021年よりコミュニケーション事業第二部、2023年よりCステーション担当。

クリエイター志望から『宣伝会議』に入社。谷口優が選んだ、“業界の観察者”としての道

川崎 まずは谷口さんご自身のキャリアについて伺いたいと思います。谷口さんは新卒で宣伝会議に入社されてから、長年広告業界を代表するメディア『宣伝会議』に携わっていらっしゃいます。広告業界には、もともとご興味があったのですか。

谷口 中学生のころから、広告に興味を持っていました。広告を見るのも好きでしたし、CMの企画を遊びで考えたりもしていました。興味を持ったのは本当に些細なきっかけでした。当時、先生に「授業中に眠りすぎ!」と怒られて、授業が面白くないときも、何か集中できることがあったら眠らなくなるかもと思い、架空の仕事にチャレンジするという独自の遊びをしてたんです。建築士の父の真似をして、「地元の市役所の設計図を描いてみよう」とか「ファッションデザイナーになったつもりでデザイン画を描いてみよう」とか。そのなかで一番楽しかったのが、広告企画を考えることでした。CMの企画を自分なりに考えたこともありましたね。そこから広告業界への興味が芽生えていったんです。

川崎 ですが、広告会社ではなく、宣伝会議に入社された。何か理由があったのでしょうか。

谷口 もともとは広告クリエイターになりたいと思っていたんです。そのために大学で広告を学び、外部の広告クリエイター育成塾にも通っていました。ですが、だんだんと「自分はクリエイターに向いてないのでは?」と感じるようになったんです。クリエイターは向いてない、それでも大好きな広告業界に関わりたい。第三者的な立場で業界のみなさんの役に立てないかと思い、選んだ道が宣伝会議でした。

『宣伝会議』は、1954年からずっとニュートラルな観察者であり続けていた。もともと学生時代から読者でもあり、その価値に魅力を感じたんですよね。広告が好きで、クリエイターやマーケターの人に対してとてつもないリスペクトを感じているからこそ、みなさんの歩みを観察者として記録していきたいと思ったんです。

川崎 谷口さんは広告業界のど真ん中にいらっしゃるのに、どのコメントにも常に客観性がある。長く続けていくなかで、客観性を保つのは簡単ではないと思います。でもそれができるのは、谷口さんご自身が「観察者」という視点をお持ちで、クリエイターへのリスペクトを持って接しているからなのでしょうね。

谷口 ややもすると、日ごろマーケターやクリエイターの皆さんと接していると、自分も「そちら側の人」のように思ってしまいかねないのですが、そこはいつも自戒しながらやっています(笑)。でもやっぱり、自分が「クリエイターにもマーケターにもなれなかった」という前提があるからこそ、「クリエイターでもマーケターでもない自分にできる役割は何か」をずっと考えてきたし、今も考え続けているんですよね。業界に貢献していきたいという気持ちは変わらず持ち続けています。

広告は“文化”から“経営戦略の中核”へ――求められる視点が変わった時代

川崎 2007年に『宣伝会議』の編集長に就任し、長きにわたり広告業界を観察されてきた谷口さんから見て、広告業界はどう変わってきたと思いますか?

谷口 私が入社した2000年当時、「マーケター」と名乗っている人はあまりいませんでしたね。企業の「宣伝部」がだんだんと「マーケティング部」に変わり、今ではより経営に近いところでマーケティングを担う人も増えています。広告宣伝だけでなく、広義の意味で「マーケティングを実行すべきだ」と考える人が増え、企業経営の中核に組み込まれていった。そんな20年だったと思います。

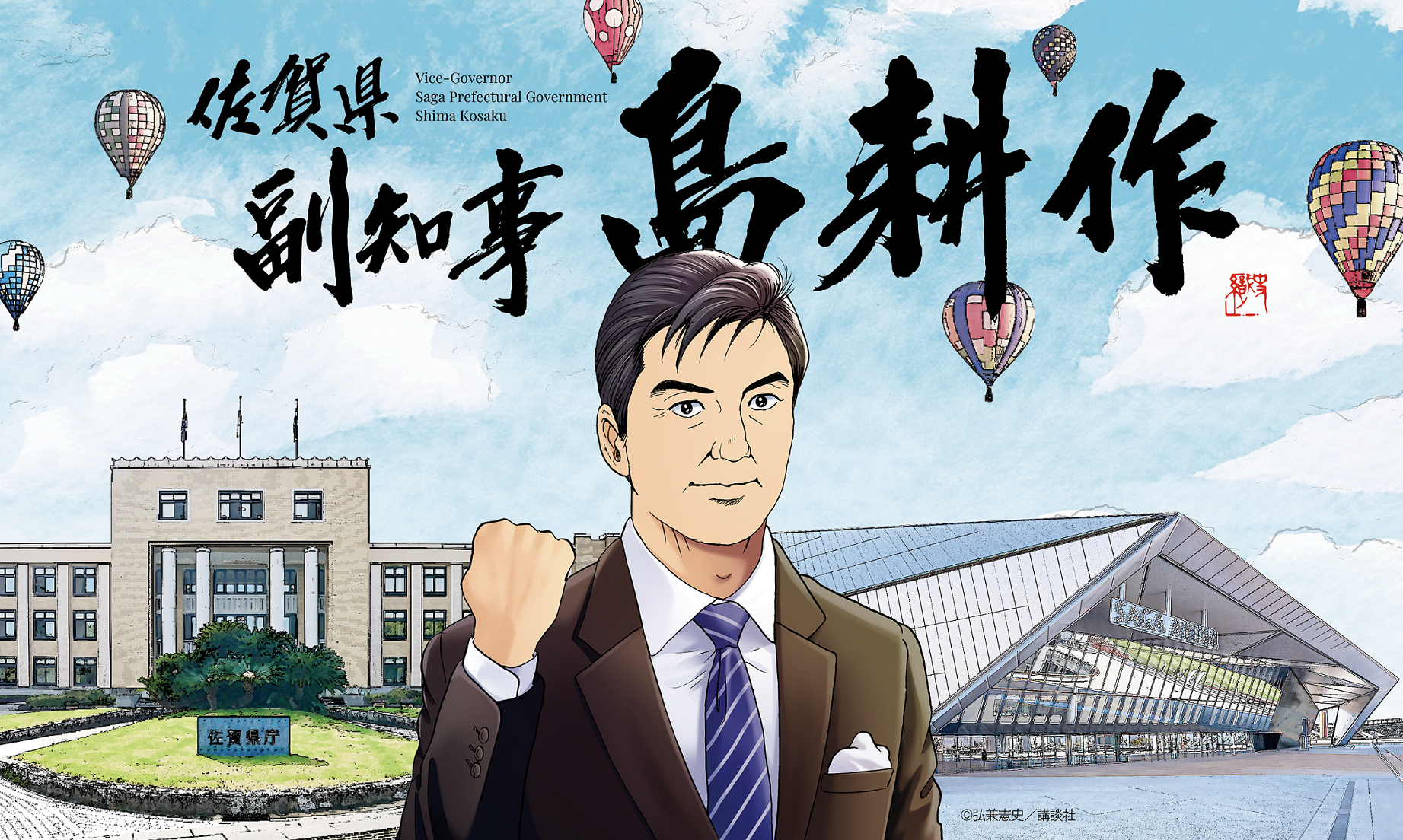

よく例に出すのが『島耕作』。彼が「総合宣伝部」の部長になったのが1992年なんですよね。あの島耕作さんが宣伝部長だったということは、90年代は宣伝部長が“花形”だったのでしょう。つまり、90年代から2000年代にかけていわゆる「広告宣伝」の存在感は強かったのだと思います。今の時代で言えば、もしかすると彼はCMO(最高マーケティング責任者)と呼ばれるような存在だったかもしれませんね。

川崎 広告がある意味“文化”だった時代でもありますよね。僕が学生だった頃の広告は、広告クリエイターが主役で、コピーライターがスターだった。いわゆるマーケターというイメージはなかったかもしれません。

谷口 そうですね。とりわけ80年代のコピーライターブームの頃が、広告が一番カルチャー的だった時代だと思います。当時の『宣伝会議』も、どこかカルチャー誌のような側面がありました。しかし現在は、広告を“文化”として楽しむ時代ではなく、ビジネスの成長や企業価値の向上といった経営・マーケティングの視点がより強く求められるようになったと感じています。

川崎 思えば谷口さんは、そんな激動の時代をずっと見届けてこられたんですね。

谷口 その後もネット広告、モバイル広告、SNS、さらにAIが登場するなど、生活者と企業の接点の作り方が大きく変わっている時代ですからね。メディア環境が劇的に変わるこの時代に編集長として業界に携われたのは、本当に貴重な経験だと思いますし、観測者としても面白さを感じています。

ただし、宣伝会議は「宣伝・広告界の発展に貢献します」という企業理念を掲げているので、観察するだけではなく、業界にとってポジティブな発信をしていくことが大切だと思っています。

そして、広告に関わる人たち一人ひとりにも、自分の仕事に誇りを持てるような言葉を届けたいですね。最近は、広告が嫌われ者になっていると言われることもありますが、クリエイターやマーケターの仕事は広告という手段に限らず、企業と生活者のより良い関係づくりに貢献するものだと思いますし、社会にとって欠かせない役割を果たしているものだと思うからです。だからこそ、少しでも、この業界で働く方たちの仕事に対するプライドにつながるような発信ができたらと考えています。

自由度が高くて“丸腰“じゃ使えない? 雑誌広告活用のヒントを示した『雑誌広告2.0』

川崎 谷口さんにぜひお聞きしたかったことのひとつが、出版業界についてです。編集長として『宣伝会議』という媒体に長年関わっているからこそ、出版社との距離の近さや、出版業界への愛を感じます。出版や雑誌広告について、どのように感じていらっしゃるのでしょうか。

谷口 私は学生時代から『宣伝会議』の愛読者だったこともあり、「愛」がつくメディアって、雑誌くらいだと思っているんです。メディアとして愛されるブランドを持っている出版社は、今の時代でも大きな価値があるんじゃないかと。

川崎 2019年に宣伝会議から出された書籍『雑誌広告2.0』は、その想いがすごく詰まっていますよね。何十ものメディアに取材されて出来上がった一冊は、ただただ素晴らしいです。付録にある「雑誌の基本」は、雑誌編集者に必要な知識が全部書いてある。教科書のような存在だと思います。

各雑誌メディアへの取材をもとに、雑誌を活用したマーケティング事例を多数紹介するほか、編集者がどう読者インサイトをつかんでいるか、マーケターが雑誌をどう評価しているかなど、雑誌の基礎から応用までを多角的に掘り下げた一冊。

谷口 『雑誌広告2.0』は、出版広告がメディアプランニングに入りにくくなっているという課題感から生まれた一冊です。以前は広告業界にも、出版広告に精通した人がいましたが、そういう人も少なくなってきたなかで、「面白い広告が生まれる土壌はあるのに、どう使っていいかわからない」という状況がもったいないと感じていたんです。

しかし、雑誌広告は“丸腰”ではなかなかうまく使えないのも事実。自由度が高いからこそ、ある程度の知識とリテラシーがないと、企画として成立させるのが難しいんですよ。逆に言えば、使いこなせる企業にとってはとてつもないポテンシャルがある。それはやはり、出版社が“ブランド”を持っていて、そこに熱量の高い読者がいるからなんですよね。

川崎 その危機感は、編集として仕事をしてきた私も感じていました。純広が入らなくなるなかで、どうしたら自分の媒体を守っていけるのか……そう考えるなかで生まれた企業のみなさまとのタイアップやコラボレーション事例が、この一冊に詰まっている。参考にしている会社も多いと思います。

谷口 純広ではないからこそ、なおさらリテラシーがないと使いこなせないメディアになってしまったと感じる人も多いのでしょうね。それでも雑誌広告にポテンシャルを感じている人たちが、活用の勘所をつかむためのヒントとして、この本が役立てばと思っています。

出版広告活用のポイントは、ブランドとメディアの接点を見つけること

谷口 それでも、出版・雑誌広告の魅力に気づいている企業担当者は、多くいらっしゃると思います。企業のブランドマネージャーが出版社のメディアを見て「うちのブランド、このメディアの読者属性が近いかも」「親和性がありそう」と気づいて、活用の可能性を探ろうとしているのかなと。講談社メディアアワードの応募企画を見ても、企業担当者のそうした想いが感じられます。

谷口 例えば、私がはじめて審査に参加した2019年の受賞企画である、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.とクーリエ・ジャポンのスタディーツアー。アメリカン・エキスプレスのビジネスカード利用者とクーリエの読者層の親和性は非常に高く、その接点に気づいた担当者が「クーリエと組むべきだ」と考えたのだと思います。この企画を私は何度も推しているのですが、今思い出しても、メディアの目利き力が素晴らしいですね。

谷口 昨年の受賞企画である、東海旅客鉄道株式会社(以下、JR東海)と講談社現代新書のコラボレーション企画も印象に残っています。新幹線を利用するビジネスパーソンを中心とした人々と、新書の読者という知的なオーディエンスの親和性の高さに気づいた担当者の視点に、思わず「お目が高い!」と感じました。

川崎 ですが、そうした発想にたどりつくのは、やはり丸腰では難しいのでしょうね。目の前に答えが見えていれば「お!」となりますが、そこまで行き着くにはアイデアやひらめきがないと難しい……。

谷口 おっしゃる通りだと思います。とはいえ、世の中にこれだけ多様なメディアがあるのだから、「うちのブランドのお客さんと、このメディアの読者合ってるかも」と感じる場面はきっとあるはず。雑誌や出版社のメディアを上手に活用している企業担当者さんは、やはりそのリテラシーが高いのだと感じます。

理想を言えば、企業の方々が各出版社の世界観やカルチャーのようなものを感じ取って、選んでくれたらいいなと思っています。

例えば講談社のメディアからは、独特のインテリジェンスや教養のようなものが感じられる。だからこそ、キャッチーな広告だけでなく、コーポレートブランディングにつながるような広告提案もお得意なのだと思います。

あと、良い意味での「お節介感」(笑)。講談社の編集さんたちと話していて思うのは、とてもホスピタリティが高いということ。そのマインドは、講談社メディアアワードの受賞企画を見ていても感じます。講談社さんの魅力でもあるので、企業のみなさんにも気づいてほしいですね。

川崎 確かに、編集者特有のお節介感はあるかもしれません。佐賀県と「島耕作シリーズ」がコラボレーションした、昨年の受賞企画もそうですね。本来予定にはなかったのですが、作者の弘兼先生が「島耕作シリーズ」本編で佐賀県の話題を取り上げた、ということもありました。ですが、どうすれば企業の方々に、そうした出版社側の持つ熱量やスキルが伝わるんでしょうか……。

谷口 講談社メディアアワードのような場が重要なのではないかと。アワードを通じて、企業の方々に「こういう可能性があるんだ」と気づいてもらうきっかけを作ることができますし、丸腰だとなかなか使いこなせない出版広告の活用事例が示されているので、理解を深める役割も果たしていると思います。講談社メディアアワードは、出版業界にとって、大きな価値のあるアワードだと感じています。

自分ゴトとして向き合うから、熱意ある企画になる

川崎 2025年の講談社メディアアワードは、昨年の4名に加えて新たに広告プランナーの市川晴華さんが参加されます。私自身も毎年、審査員のみなさんが持つ視点から指摘や評価に刺激を受けていますが、今回ご一緒されている審査員のみなさんについて、谷口さんはどのような印象をお持ちですか?

谷口 バランスの取れたメンバーの皆さんで、今から審査会が楽しみです。

アクセンチュアの太田郁子さんは、広告・マーケからコンサルへとキャリアを広げてこられた方。「事業創造」の視点で企画を見てくださるので、その視座の広さが素晴らしいですね。

電通 zeroの越智一仁さんは、AIなど先端的な視点を取り入れながらも、王道のクリエイティブの感覚も大切にされている。まさに今の時代における、“ザ・クリエイター”という印象です。

サニーサイドアップのリュウ シーチャウさんは、マーケターとしての実践的な視点から「事業貢献につながるか」を丁寧に見てくださいます。昨年の審査でも、「施策にかかったコストは?」など、鋭いご指摘をされていたのが印象に残っています。

PIVOTの国山ハセンさんは、コンテンツ制作に関わるプロデューサーとしての視点から、コンテンツの良し悪しを見極めてくださる方。コンテンツが社会に与える影響までを見据えて、的確に評価してくださる方だと感じています。

そして今回、新たに加わったプランナーの市川晴華さん。お話を伺うなかで、クリエイティブな発想力に加え、編集者に近い視点もお持ちであると感じました。市川さんの参加によって、また新たな視点との出会いが生まれることを楽しみにしています。

谷口 審査員のみなさんは、同じ広告・コミュニケーション業界にいながらも、それぞれが微妙に異なる領域で活躍されています。だからこそ審査会では、専門領域に根ざした多様な意見が飛び交うので、とても勉強になります。一方で、一人の生活者としての価値観や人生観みたいなものを踏まえたご意見も多いのが面白いですよね。

川崎 たしかに。昨年は、子どもに向けた施策に対して、お子さんを持つ審査員が鋭い質問をする場面もありましたよね。ハセンさんが「自分はサッカー好きだから……」と、ゲキサカの施策に興味を持たれていたのも印象に残っています。

谷口 雑誌や雑誌広告は、読者の日常に密着しているものですからね。広告クリエイティブ業界の著名人であるみなさんが、そうした“生活者のリアルな視点”を持ち込んで審査してくれるのは、このアワードのユニークなところだと思います。

川崎 それでは最後に、みなさんに聞いてきた質問を谷口さんにも聞いてみたいと思います。谷口さんが講談社メディアアワードに期待していることや、楽しみにしていることをお聞かせください。

谷口 審査をしていると、関わっている人たち全員が“自分ゴト”として企画に向き合っているのが、毎年伝わってくるんです。「クライアントのため」という視点は当然ありますが、その企画で自分が成し遂げたい何かがあるからこそ、お節介なくらい熱のこもった企画が生まれるのだと思います。毎回そうした“やり過ぎ感”のある企画に出会えるのは、講談社メディアアワードの大きな魅力です。

「この企画で、みなさんが成し遂げたかったことは何だろう」。そんなことを考えながら、一つひとつの企画と丁寧に向き合うことが、私にとっての楽しみでもあるんです。