量から質へ。デジタル広告はいま、大きな転換期を迎えています。リーチではなく、広告の受容性に着目し、“質の高い”コンテンツマーケティングを展開することで、ユーザー体験の向上を図ることが重要になっています。

本セミナーでは、講談社の長崎亘宏がモデレーターを務め、電通の松本健さん、東洋経済新報社の松下智彦さんとともに、これからの時代に求められるコンテンツマーケティングのあり方や、その実践的な戦略についてディスカッションしました。

低下する、広告効果。解決の鍵は、コンテンツ

長崎 本日のモデレーターを務めます、講談社の長崎亘宏です。私は主に、デジタル広告領域を担当しています。また、「メディア・コミュニティ・ラボ(MCL)」というマーケティングサービスの代表も担っています。スピーカーのおふたりも簡単に自己紹介をお願いします。

松本 電通 出版ビジネス・プロデュース局の松本と申します。2008年に入社。以来、出版局にて、出版社との取り組みを推進するチームに所属しています。本日はよろしくお願いします。

松下 東洋経済新報社 ビジネスプロモーション局の松下と申します。東洋経済のデジタル広告のプロダクト開発などに携わっています。本日はよろしくお願いします。

長崎 さて、本日のテーマは「多様化するコンテンツマーケティングの現在地」です。2024年の日本の広告費は、7兆6730億円(出典:電通「2024年 日本の広告費」)。巨大産業である広告業界において、コンテンツマーケティングこそが未来を切り拓くと、3人は考えています。

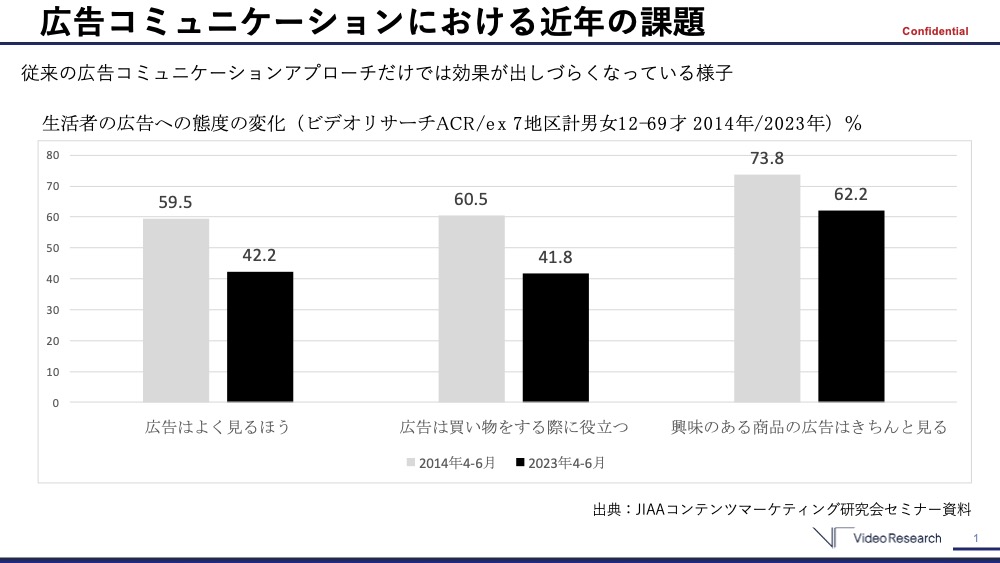

私は、日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の「コンテンツマーケティング研究会」の座長を務めているのですが、そのセミナー内で使用した資料の一部を共有します。下に示すのは、ビデオリサーチさんの持つ日本最大級のマーケティングデータ「ACR/ex(エーシーアール エクス)」を活用した、広告に関する調査データです。

棒グラフの左(グレー)は約10年前、2014年のデータです。右の黒い部分が2023年のデータです。およそ10年における、生活者の広告への態度変化を表しています。左から「広告はよく見るほう」「広告は買い物をする際に役立つ」「興味のある商品の広告はきちんと見る」、すべての項目で10%以上、低下していることがわかります。

広告コミュニケーションにおいて、効率は低下しています。その原因は何か。チャネルの問題、モーメントの問題など、さまざまな可能性がありますが、私たちは「コンテンツの問題」、広告と寄り添うコンテンツがユーザーフレンドリーであるかどうかが大きく影響していると考えています。

昨今、コンテンツマーケティングの重要性は高まっています。出版社は、テキストベースの広告を多く扱っていますが、あえて、市場が拡大傾向にあるフォーマット「動画」にも言及したいと思います。松本さん、お願いします。

動画でも活きる、出版社の制作ノウハウ

松本 電通 出版局では、出版社との動画のご相談がとても増えています。最近の事例では、KDDIさまの取り組みで「ヒルミルマガジン Produced by au」というプロジェクトがあります。

「ヒルミルマガジン」は、複数の出版社と連携し、雑誌ならではのキラーコンテンツを、動画フォーマットにして配信しているプロジェクトです。au×雑誌業界による「動く雑誌エンタメプロジェクト」として展開している本施策の狙いは、スマホによる動画視聴の促進とブランディングの実現です。

2024年4月から継続的に取り組みを進めており、テキスト×ビジュアルで楽しむ雑誌を、世界観はそのままに、動画としてお届けすることで、新たな価値提供を目指しています。“ヒルミル”というタイトルの通り、配信は平日の正午、お昼休みに見てもらえるようなコンテンツを提供しています。

ライフスタイル誌「BRUTUS」とコラボレーションした動画では、人気コンテンツの「一問即答」や「居住空間学」を動画化。グルメ・ライフスタイル情報誌「東京カレンダー」とコラボレーションした動画では、佐藤ミケーラ倭子さんが出演する人気動画シリーズ「東京グルメ図鑑」のスピンオフ動画を制作し、SNS上で大きな話題となりました。

長尺動画はYouTubeにアップし、各種SNS上では切り抜き動画を展開。動画の最後に、「ヒルミルマガジン」とプロジェクト名を表示することで、ブランディングにつなげています。

出版動画(出版社制作の動画)の強みは、出版社の持つ信頼性、多様な雑誌によるジャンルの網羅性、豊富なネットワーク、そしてコンテキスト作りのプロである編集者の方の知見が反映される点だと考えています。

出版社の強みを活かす、「動画横断プロジェクト」

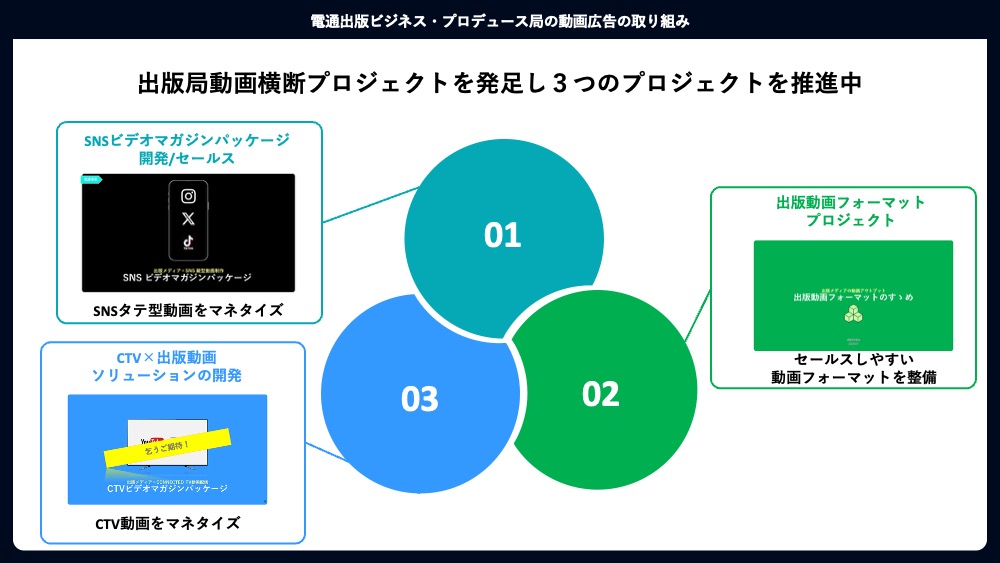

電通 出版局ではその強みを活かすべく、3つのプロジェクトを軸とした「動画横断プロジェクト」を立ち上げました。

1つ目が、SNSの縦型動画のマネタイズを実現する「SNSビデオマガジンパッケージ」の開発/セールスです。

出版社の持つ企画制作力やアサイン力を活かして、雑誌ならではの縦型動画を制作。それを、出版社の強みであるフォロワー数の多いSNSのアカウントにてオーガニック投稿し、広告として回します。自社広告ではなく、出版社アカウントを活用することで、第三者推奨感が強くなり、広告がユーザーに届きやすくなるという効果があります。

2つ目が、セールスしやすい動画フォーマットを整備する「出版動画フォーマット」です。

前述の通り、昨今、出版動画のニーズは高まっています。そこで、出版メディアが作成した動画をすべてチェックし、コンテンツのフォーマットを解析。視聴者属性や動画の切り口、ジャンルなどを分類することで、クライアントに適した動画を提案できる体制を整えています。

3つ目が、コネクテッドTVの動画と掛け合わせる「CTV×出版動画」です。

2024年にはNetflixが広告付きプランを発表し、2025年の4月からはAmazonプライムも視聴する動画への広告配信をスタートしました。TVerやABEMAの広告枠も近年人気を博しています。そこに出版動画を掛け合わせることで、新たなソリューションとして提供できたらと思い、準備を進めています。

長崎 どれも積極的かつ、非常に加速度的に展開されている印象を受けます。これは戦略的に取り組まれているのでしょうか?

松本 はい。現在、電通グループ全体として、拡大する動画市場への対応を強化しており、その一環という位置付けです。また、出版局としては、出版社のコンテンツ制作力等の強みは、唯一無二だと考えていますので、そのチカラを最大限に活かせるよう、部署を横断したコラボレーションも含めて、検討を進めています。

長崎 従来の雑誌ベースでいうと、ライフスタイルやビューティーといった豊富なバリエーションのコンテンツが、動画領域でも強みを発揮しているわけですね。ビジネス領域も出版社が強いジャンルのひとつですが、東洋経済新報社さんのコンテンツマーケティングへの取り組みとは、どのようなものなのでしょうか?

近年は動画に注力 東洋経済の取り組み

松下 メディアは、編集コンテンツを軸に読者との関係を構築しています。その読者へのリーチを使って、ブランディングや顧客創造機会を広告主に提供することが、メディアの広告ソリューションの基本的なビジネススタンスと理解しています。

弊社の場合、読者にリーチする弊社媒体ですと、経営層やビジネスパーソンに支持されている「週刊東洋経済」「東洋経済オンライン」を主軸に、多くの投資家に読まれている「会社四季報」「四季報オンライン」が読者との関係性が深いメディアと言えます。

コンテンツマーケティングとしては、東洋経済ブランドスタジオが中心となり、ミドルファネルに効果的な記事広告や動画広告を展開しています。

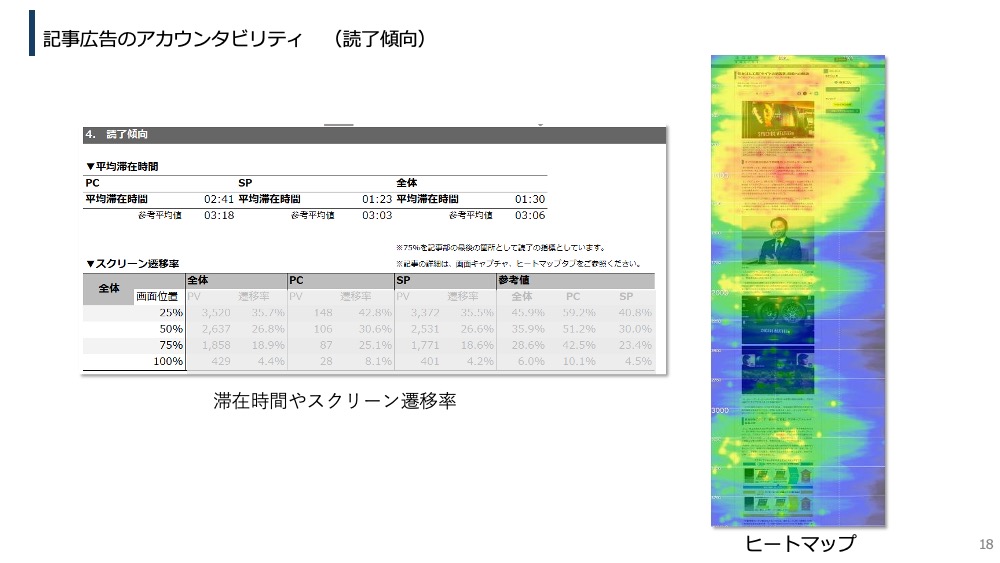

特に「東洋経済オンライン」の記事広告では、読者の方々にしっかり読んでいただけることを大切にしています。弊社の持つデータ、東洋経済IDも活用することで、コンテンツにより親和性の高い読者にお届けする取り組みも行っています。また、届けるだけでなく、「どう読まれたかも」も重視。滞在時間や読了率、ページにアクセスした企業なども計測し、レポートしています。

動画コンテンツに関しては、2024年の10月からYouTubeチャンネルをリニューアルし、全社を挙げて、編集部門で新しいコンテンツを制作している状況です。

リニューアルによる最大の変化は、編集部記者が動画に登場し、ニュースの解説をしている点です。これが非常に好評で、登録者数もどんどん増えており、動画コンテンツによっては驚くほどの再生回数を記録しているものも出てきています。今後も動画領域は強化していき、ビジネスパーソンが何かを決断、選択する際に「頼れる動画メディア」として成長していけたらと思っています。

長崎 ビジネスにおいても、情報の信頼性は重要ですし、そういった意味でも非常にニーズはありそうですね。ちなみに、動画だけのタイアップの対応もされているのですか?

松下 これまでは、記事広告と動画をセットにしていたのですが、今後は動画単体のタイアップ企画も準備を進めているところです。

出版社メディアは、幅広いユーザーをカバーできる

長崎 それは楽しみですね。では続いて、弊社講談社の取り組みもご紹介します。おふたりの話を補足する意味合いで、ひとつチャートをご用意しました。

こちらは、講談社のデジタルメディアをピックアップしたものです。自社運営のメディアで記事を配信するものもあれば、YouTubeやX(旧Twitter)、Instagram、TikTokなどのプラットフォームを介してお届けするコンテンツもあります。

ご覧の通り、バリエーションが豊富で、広いユーザーをカバーできるという出版社の強みが可視化された、象徴的なチャートになっているかと思います。お子さまからシニアまで、幅広い年代に最適なコンテンツを届けることで、ライフタイムバリューに貢献していくことができます。

ピックアップしているメディアの多くが動画コンテンツも制作。若年層向けの「ボンボンTV」や大人向けのライフスタイルメディア「FORZA STYLE」は動画を軸にしたメディアで、どちらも約10年前にスタートしています。講談社は動画領域にも強みを持っています。

コンテンツマーケティングには、「冷静」と「情熱」が必要です。ここまでの前半は、コンテンツの「熱量」(情熱)の話を中心にしてきました。ここからの後半は、「冷静」の部分。「効果」や「評価」について言及していきたいと思います。効果測定の領域に関して、松本さんから最新情報の共有をお願いしてもいいですか?

直近の課題は、デジタルタイアップの価値可視化 「デジタルタイアップ価値証明プロジェクト」

松本 デジタルタイアップ、記事広告における価値可視化に向けた取り組みをご紹介します。

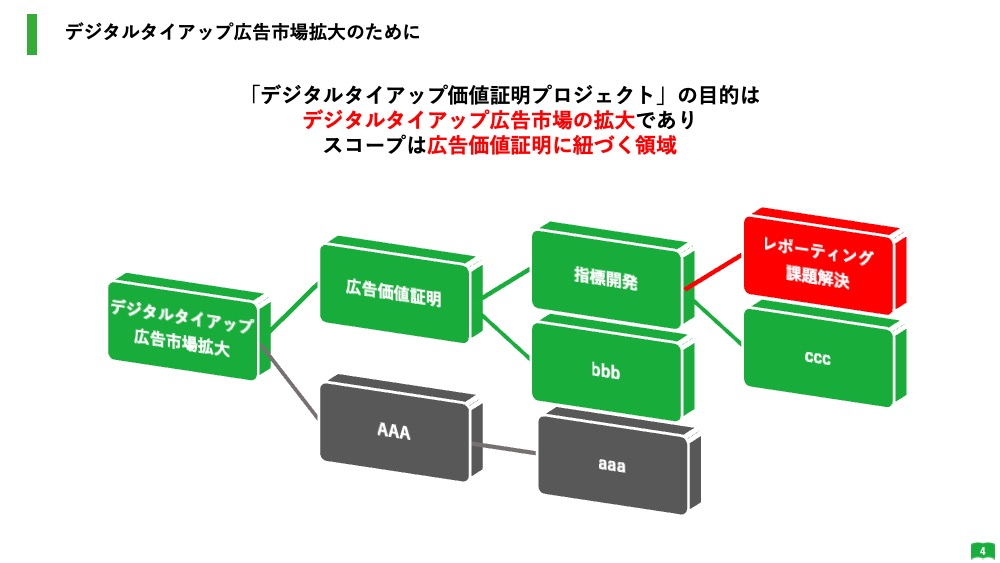

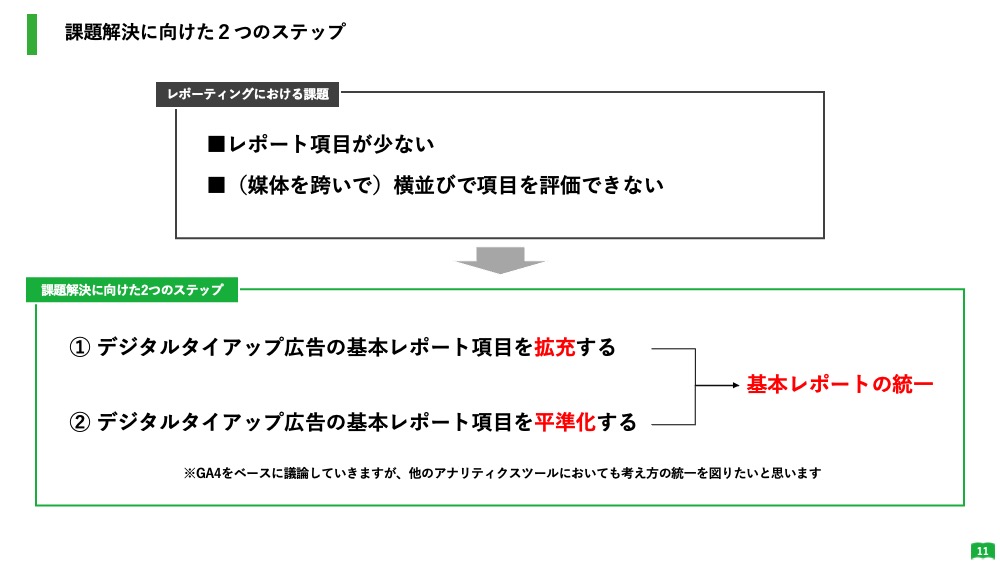

本取り組みはプロジェクト化しており、電通だけではなく、博報堂、ADK、そして各出版社の協力のもと、「デジタルタイアップ価値証明プロジェクト」として展開しています。目的は「デジタルタイアップ広告市場の拡大」。そのためには広告価値を証明する必要があり、その土台となるのが「タイアップレポートの統一」です。

そもそもデジタル広告市場において、デジタルタイアップが占める割合は全体の3%以下という状態が長く続いています。その原因を探るべく、電通の営業にヒアリングしたところ、「効果検証」に大きな課題があることが見えてきました。一方で、デジタル上でのコミュニケーションにおいては、ミドルファネルの重要性が再認識されてきており、そこに寄与するデジタルタイアップへのニーズは確実に存在しています。

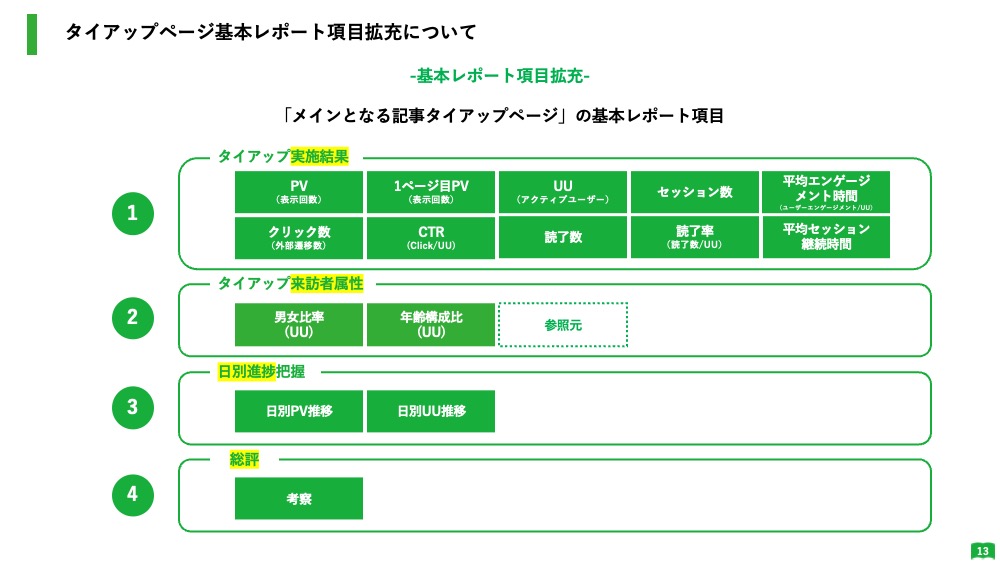

従来のタイアップレポートは、レポート項目が少なく、また出版社によって計測基準も異なっていたため、横並びでの比較が不可能でした。そこで、基本レポートを統一、数値を平準化することで、効果を可視化する本プロジェクトが始動しました。また量だけでなく、質の部分も重要ですので、総評や考察コメントといった定性的な部分も、統一レポートの項目には反映しています。

サイトの構造によってPVは変化します。記事は1本でも、ページが複数の場合には、PVは増える傾向にあります。そこで今回の指標では、「1ページ目PV」という共通指標を設けています。また、CTRや読了率の分母がメディアによって異なるケースもあったため、今回「UUに統一する」ことを定めています。

統一レポートでは、4項目に分け、タイアップ実施結果の項目に関しては10個の指標を定めています。賛同いただけた出版社、メディアに関しては「準拠メディアリスト」に掲載し、各社に配布することで周知を図っています。

あくまでレポートの統一化は、デジタルタイアップ市場拡大のための「土台」の部分です。この土台をもとに、ネクストステップに進みたいと考えています。現在のレポートは量的な指標が多く、質的な指標の開発は課題だと感じています。みなさまのお力をお借りしながら、こちらも解決していきたいと考えています。

読了傾向を重視し、質を意識 「東洋経済オンライン」の例

長崎 量と同様、質も重要です。コンテンツの質が高ければ、効果も高まり、プレミアムなものとして価値も高まります。一方で、質を示す指標の開発は簡単ではありません。東洋経済新報社さんでは、質的な指標はどのように設定されているのですか?

松下 「東洋経済オンライン」の記事広告は、既存の読者に加えて、SNS等も活用し、広く届けることも意識しています。そのなかで、質の部分も担保したいという考えから、滞在時間や読了率などの読了傾向を計測し、評価の指標としています。

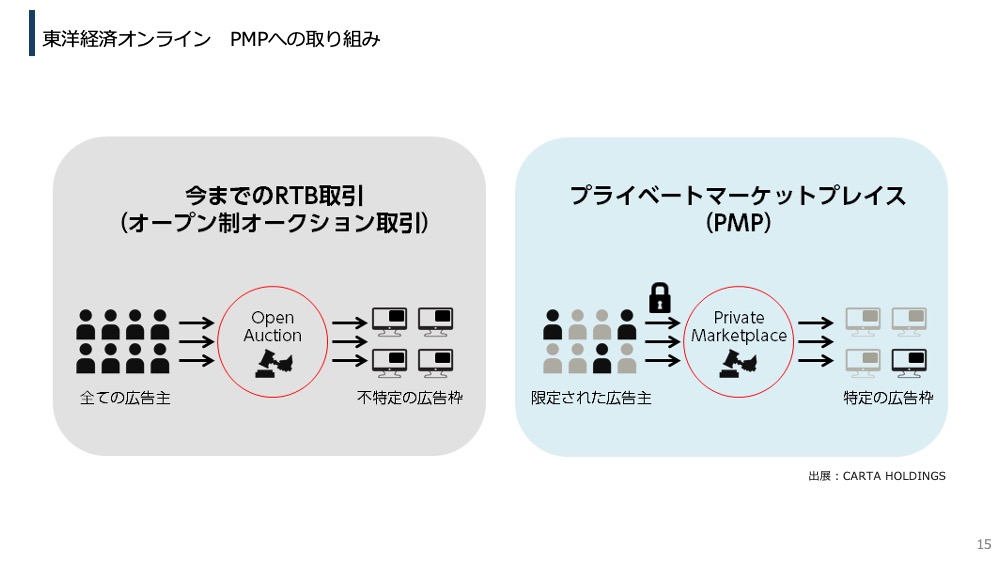

またディスプレイ広告では「PMP(プライベートマーケットプレイス)」にも注力しています。PMPは、限定された広告主が特定の広告枠に掲載できる手法で、掲載枠の「質」を担保することが可能です。

なお、本セミナーを主催しているBI.Garageが運営するPMP「MediaString(メディアストリング)」にも参画しており、広告の適正な取引を今後さらに推し進めていきたいと考えています。

コンテンツマーケティングは、長期的にコミュニケーションを継続することで成果につながりやすくなります。現在、複数の企業さまとは、長期的な連載企画を展開することで、コンテンツ制作、分析だけでなく、ともにブランドを形成していくといった取り組みを展開させていただいています。

量から質へ。近年の潮流は、原点回帰

長崎 出版社のコンテンツは、ミドルファネル(興味・関心/比較・検討)との相性がよいとされています。一方で、その効果の可視化は、長年の課題でもあります。コミュニケーション効率を向上させるのに、ミドルファネルが重要なのは自明の理だと思いますが、この潮流は続きそうでしょうか?

松本 これまでのデジタル広告に求められるものは「量」(リーチ)でしたが、昨今は原点回帰して、「質」を重視する傾向が強まっている印象です。背景には、効率化を重視した「刈り取り型広告」の効果が頭打ちになってきていることがあるように思います。課題解決のためには、質の高いコンテンツによって、ミドルファネルへのアプローチもしっかりとしていくことが重要だと考えています。

長崎 ミドルファネルにアプローチしながら、購買に結びつける、または効果検証する。これは私たち出版社の考える「理想」に近いように思います。

松下 コンテンツマーケティングのキャンペーンマネジメントは、各社実施されていると思います。今後は広告主とコミュニケーションしながら、メディアが長期的に伴走していくような体制が求められていくのではないでしょうか。

「情熱」と「冷静」でコンテンツマーケティングを支援する講談社

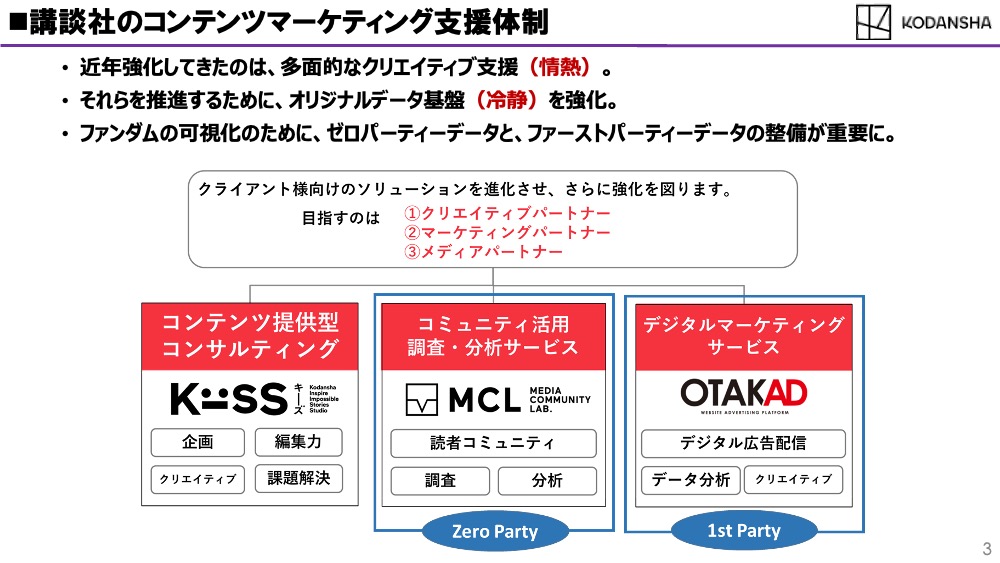

長崎 一貫性のあるコンテンツ施策を定期的に継続していくために、出版社側は何をすべきか。講談社では、広告主をサポートするコンテンツマーケティング支援の体制を構築しています。1つはブランドスタジオ「KiisS(キーズ)」、2つ目がメディアのコミュニティを活用した調査・分析サービス「MCL(メディア・コミュニティ・ラボ)」、3つ目が講談社のトレーディングデスク「OTAKAD(オタカド)」です。

これからの時代、ゼロパーティーデータ、ファーストパーティデータを整備・可視化し、広告会社または広告主に提供していくことが鍵になると思います。コンテンツを作るには、熱量となる「情熱」と、推進するためのデータ「冷静」が必要であり、その重要性を近年、強く感じているところです。その点を強化していくことが各出版社の目指すところではないでしょうか。

一方で、コンテンツマーケティングは手間がかかり、運用が大変であるという声もあります。その解決策としてAIを活用することについては、松本さんはどのようにお考えですか?

課題解決が期待される、AI活用

松本 「AIは何でもできる」という印象がありますが、それでも、前述の統一レポートにおける「質」を測定することは簡単ではありません。感性の部分を測定するためには、AIにウェブデザイナーの知見や編集者の視点を学習させることが必要です。すぐには難しいかもしれませんが、近い将来、コンテンツ評価をするAIが誕生する可能性はあると考えています。そうなれば、コンテンツのPDCAも回しやすくなりますし、よりスピード感を持った運用が実現できるのではないでしょうか。

長崎 新しい技術の登場によって、既存の課題が解決される可能性、期待感はありますよね。松下さんは、制作過程におけるAI活用については、どのようにお考えですか?

松下 制作においても、AIを活用できる可能性は十分あると考えています。それでも、最後の部分は編集者の知恵、知見が必要になるでしょう。その手前までは、AIがサポートするような未来は十分あり得ると思います。

キーワードは「定型化」。一枚岩となることが重要

長崎 ありがとうございます。最後に、本日のまとめです。

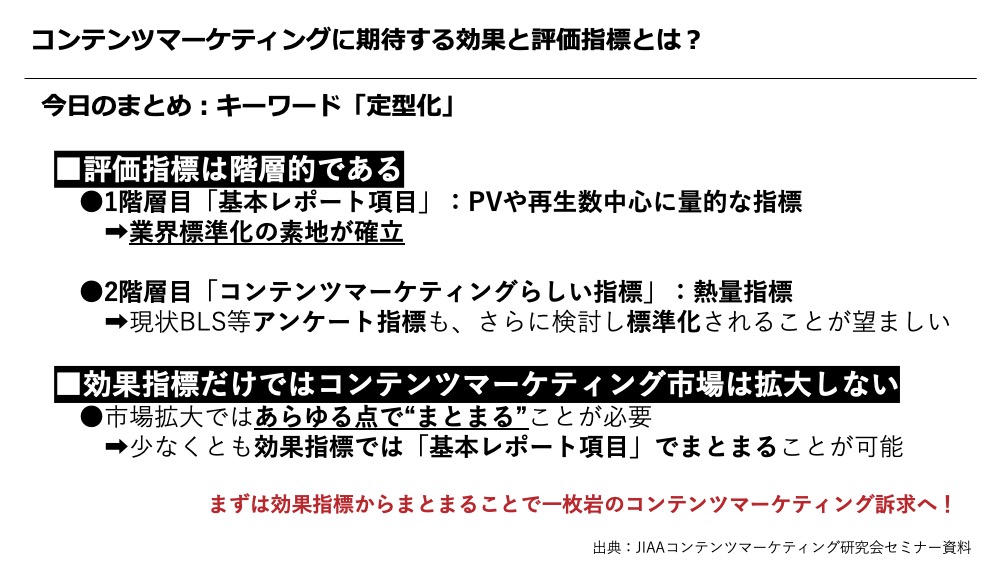

ここまで「コンテンツマーケティングに期待する効果と評価指標」をテーマにお届けしてきました。キーワードは「定型化」です。

「評価指標は階層的」です。1階層目は、レポートにおけるPV等の量的な指標の共通化。すべてのメディアが同じスタート地点に立つという点で非常に重要です。

2階層目は、ミドルファネルに効果を発揮する、コンテンツマーケティングらしい指標=熱量指標です。これはブランドリフト調査、出版業界の「M-VALUE DIGITAL(デジタル広告効果測定調査)」などもそのひとつですが、今後は熱量測定の平準化も必要になるのではないでしょうか。

そしてもうひとつ。「効果指標だけでは、コンテンツマーケティング市場は拡大しない」ということです。市場拡大のためには、あらゆる意味で、“まとまる”こと、全員が乗れる船が必要です。効果指標における統一レポートもそうですし、「ヒルミルマガジン」の事例もその一例と言えます。

理想は、コンテンツに関わるすべてのプレーヤーが一枚岩となること。これによって、新たなマーケットの誕生につながるのではないか。おふたりの話をお聞きし、私はそう感じました。

松本 いま必要なのは、「全員が乗れる船」。まさにその通りだと思います。

松下 私も同感です。

長崎 松下さん、松本さん、ぜひまたお話を聞かせてください。ありがとうございました。

開催概要

第10回クオリティメディアコンソーシアム オンラインセミナー

■開催日時

6月19日(木)17:00 〜 18:00

■登壇者

松下智彦(株式会社東洋経済新報社)

松本健(株式会社電通)

長崎亘宏(株式会社講談社)