インターエフエムで毎週水曜日21:00から放送している「J LIVE RADIO」は、「仕事も遊びも本気!」なビジネスパーソンを応援するラジオプログラム。DJを務めるのは、株式会社サン 代表 プロデューサー / コネクターの田中準也さんと、Cステーション エグゼクティブプロデューサーの長崎亘宏です。毎回、各界で活躍するビジネスパーソンをゲストに迎え、「人生のステージ」についてや、「人生を楽しむ秘訣」をお伺いします。

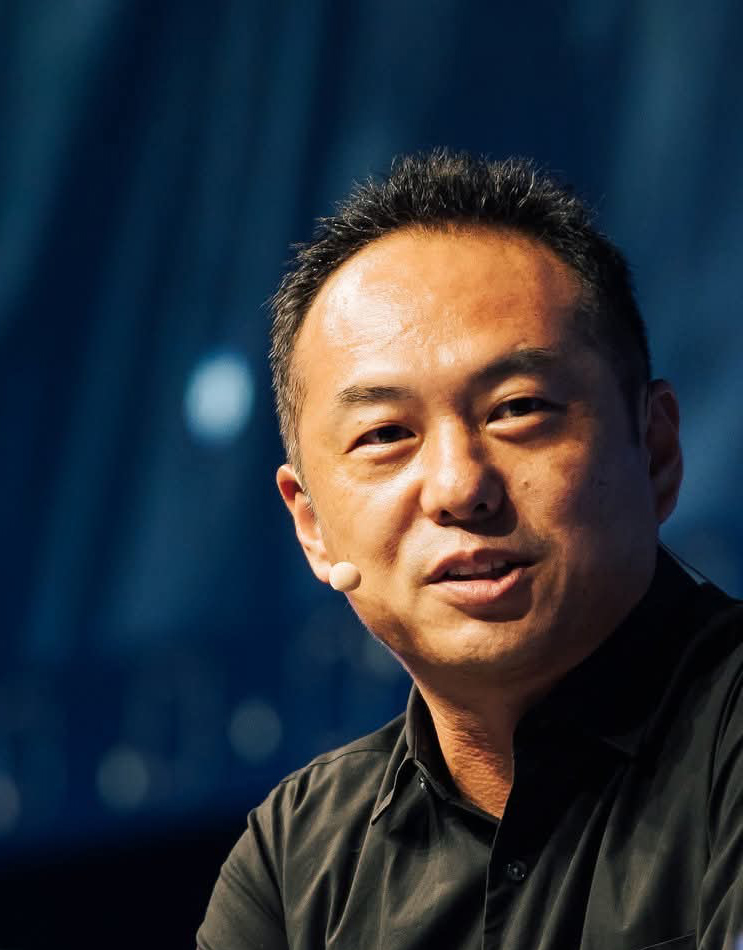

7月30日、8月6日のゲストは、株式会社イグナイト代表の笠松良彦さんです。2回にわたる放送の内容を、本記事で一挙にご紹介します。

*Podcastでもお聴きいただけます!

<ゲスト>

NEC、博報堂、電通を経て、電通・リクルートのジョイントベンチャーである株式会社Media Shakersで5年間代表取締役社長としてR25事業を推進した後、2010年にイグナイトを設立。マーケティング&コミュニケーションプロデュースだけでなく、事業開発視点でのインナーコミュニケーション、組織コンサルティング、ファシリテーションも得意。広告会社向けのプランニング研修や講習も実績多数。2016年にマーケティングコミュニケーション業界で世界最大規模のグローバルイベント、Advertising Week Asiaを日本に誘致し、事務局長を経て、Executive Producerとして統括。

NECの営業から、博報堂、電通へ。日本のメディアビジネスに抱いた危機感から選んだキャリア

田中:今回のゲストは、株式会社イグナイト代表の笠松良彦さんです。笠松さんといえば、コミュニケーション領域すべての統合プロデューサー集団であるイグナイトの代表として活躍されるほか、2016年には世界最大規模のグローバルイベント「Advertising Week Asia」を日本に誘致したことでも知られています。

NEC、博報堂、電通を経て、電通とリクルートのジョントベンチャーであるMedia Shakersを起業後、2010年に株式会社イグナイトを設立。普通の広告パーソンとは少し異なるキャリアを歩まれてきた笠松さんが、忘れられない「人生のステージ」を1つ語るとすると、なんでしょうか。

笠松:イグナイトの設立です。

田中:やはりそうですか! まずはその前に、NECから博報堂というキャリアを歩まれた背景についてをお聞きしてもよろしいでしょうか。

笠松:NEC時代は、海外営業グループで中近東エリアを担当する営業として働いていました。そんな中、まったく畑違いの広告業界にもチャレンジしてみたいと思って。たまたま先輩が広告会社にいらして、「お前、向いてるよ」と言われたことでその気になって受けてみたら、合格してしまったんです。ちょうど社会人6〜7年目くらいのことでしたね。会社員としてはもう若手ではない。中堅に差し掛かったぐらいの時に転職をしました。

田中:博報堂から電通というのも、なかなか珍しいパターンですよね。

笠松:当時はだいぶ物議をかもしましたね(笑)。でも、日本のメディアビジネスはこのままでは先細りする一方だと感じていたんです。先輩たちが築いてきた財産にただしがみついているだけではダメになる、新しいビジネスモデルをつくらなければいけない——そうした、真っ当な理由がありました。

そんななか電通から「メディアマーケティング局という、新しいメディアビジネス部門を立ち上げるからそこに来ないか」と声をかけてもらって。だったら行ってみたいと思ったんです。そしてその5年後に、リクルートさんとジョイントベンチャーMedia Shakersをつくるという流れになります。

長崎:Media Shakersで、あのフリーマガジン『R25』を生み出したのが、笠松さんなんですよね。

笠松:リクルートの人がメインアイデアマンですけどね。もちろん電通も半分噛んでいて、一緒にビジネスモデルをつくろうとしていました。

田中:当時、雑誌は本屋で売るもの、動画はテレビで見るものというステレオタイプがあったと思うのですが、その中でも『R25』は新しいメディアでしたよね。

笠松:広告業界的に言えば、それまでの出版広告は「消費者が購入する媒体に広告を載せる」のが主流でした。『R25』は、その中で雑誌出版業界としては初めて、「フリーマガジンなのにナショナルクライアントの広告が載る」というビジネスモデルにチャレンジしようとしていました。

「営業出身の広告人は独立できるのか」。リクルートとの協業経験を経て表面化された自身の葛藤

田中:ここまででもとてもチャレンジングな人生だと思うのですが、それで飽き足らずに46歳の時にイグナイト設立しました。どういう心境だったんですか。

笠松:それまでは株主比率・資本比率ともに電通のほうが高かったんですが、ある時リクルートの比率が上回るという潮目がありました。そのタイミングで電通から帰任命令が出たわけです。それまで小さいながらも自分がトップとして意思決定してきたのに、また巨大なピラミッドの中に戻ることになる。それが正直いやだなと思ったんですよね(笑)。

そして、リクルートの幹部たちと5年半一緒に勉強したおかげで、「会社を経営するとはどういうことか」を学べたわけです。ちなみに、リクルートの人は、制作の人でもP/Lが読めるんですよ。リクルートの人は事業や経営に対する感覚が素晴らしくて、完全に“商人”。でも、広告会社側には“商人”はあまりいないんですよね。

長崎:昔の業界のベストセラーで、『電通 対 リクルート』という本がありましたね。当時話題になった一冊ですが、今笠松さんがおっしゃっていた事業の立ち上げ・事業運営という観点から見ると、圧倒的にリクルートのほうが事業マインドが高かった、ということなのでしょうね。

笠松:考え方が全く違うんです。僕がよく表現するのは、電通をはじめとする広告会社は“サムライの文化”であると。もっと言うと、文化としきたりがあって、守らなければいけないというのが“サムライの文化”です。一方で“商人の文化”は、慣習を破る文化。前例、慣習を破って、ビジネスチャンスを見つけるのが商人の考え方なので、そもそもDNAが違うんです。

田中:いわゆるイノベーターですね。元々リクルートは「10年のうちに起業しなさい」というような精神が、以前からありますし。

笠松:そうした環境で学んだことも踏まえて、「自分はこの先どうすれば良いのだろう」と、考えるようになっていました。同時に、ビジネスプロデューサーしかいない少数精鋭の会社をつくりたいという思いも芽生えていたんです。

ですが結局、電通本社に帰任することになりまして。電通のセキュリティゲートに社員証を“ピッ”とかざしてゲートが開いた瞬間、とてつもない安心感に襲われたんです。「毎朝このゲートを“ピッ”とくぐって、“ピッ”と出れば、定年までこの鋼鉄のような会社に守られて、20年弱何もしなくても済むかもしれない」と思ったその瞬間に、「あ、辞めよう」と決めました(笑)。

田中:「戻れてよかった」ではなく、逆だったんですね(笑)!

笠松:そう。小さい会社といいながらも、人も雇ったし、時には解雇もした。寝られない夜も何日もあった。そんな経験をしてきたからこそ「守られる」感覚が、逆に怖かったんですよね。

それと以前から、広告会社のクリエイティブの人は“手に職”があるから独立できるけど、営業やプロデューサーは「手にどんな“職”があるんだろう?」と疑問に思っていたんです。つまり、「会社の看板がなくなった時、自分にはどれだけの価値があるのか」——そこに興味がありました。もし僕が独立してちゃんと稼げたら、広告会社の“営業”にも新たな選択肢が生まれ、人材の流動性もぐっと上がるじゃないですか。それって、すごくいいことだなって思ったんですよね。

軽い気持ちではあったけれど、「営業出身の広告人は独立できるのか?」「独立しても存在価値はあるのか?」は、自分の中の裏テーマだった。博報堂の時からずっと考え続けてきたことでもあるのですが、リクルートの人達と接した経験があったからこそ、行動に移そうと決めました。

長崎:たしかに、先人はあまりいないですよね。そうした経緯のなかで産み落としたのが、「イグナイト」というご自身の会社。社名に込めた思いについて、教えていただけますか。

笠松:「チャッカマン」ですね。僕は、お客様や自分が貢献したい相手こそが“エンジン”だと思っているんです。エンジンは人様のものであって、そこに上手に火をつけるのが僕の役割です。さらに言えば、僕たちはいわゆる“モノ”をつくっていないんですよ。モノをつくっている方々と、それを喜んで買ってくださる方々のあいだに、霞(かすみ)のように存在している。ただ、その霞は絶対になくちゃ困る。そういう存在でありたいと思っています。

実際にその存在が役に立っている現場もたくさん見てきたので、決して無駄じゃないと信じています。デジタルでは表現できない世界かもしれませんが、だからこそ、僕にとってはめちゃくちゃ面白いんですよね。

田中:「霞」という言葉もそうですけど、笠松さんはエモいんですよね! 本当にかっこいい。ノブさんは、笠松さんのこと大好きですよね(笑)!

長崎:そうなんですよ! 色男なのもありますけど……。でもやっぱり「イグナイト」は言い得て妙で、本当にいろいろな人の人生に“着火”し続けているんですよね。モチベーターだし、ジェネレーター。唯一無二の存在だと思っています。

57歳でYouTubeチャンネルを開設。「人生は短い」からこそ、プライベートもエンジン全開

田中:そのモチベーションについても聞いてみたいです。笠松さんは遊びもプライベートもエンジン全開じゃないですか。休みたいと思うことはないのですか。

笠松:めちゃくちゃ思いますよ。でも、ずっと動いています。お2人はご存知のように57歳からYouTuberになりました。きっかけは、自分が55歳くらいになった時、周りで亡くなられる方が増えたことです。下手すると同級生も亡くなっているという時期に、僕の中のカウントダウン時計が明確に見えたんです。このとき、「あと何年だろう。もう時間はないのだから、やりたいこと全部やらなければ」と思いました。

YouTubeチャンネルは2つあって、1つはピアノの弾き語りをやってみた動画。モチベーションは、「ひたすらモテたい」ってだけです(笑)。

田中:言っちゃっていいんですか(笑)。

笠松:全然いいですよ。だって、絶対モテるに違いないと思ってたし。以前からずっとやりたいと思っていたのに、いろいろな言い訳をしてやらないでいた。そんな自分に嫌気が差したんです。

長崎:実は私たち、57歳で始められたピアノ弾き語りを、ライブで聞く機会があったんですよね。本当に素晴らしかったです。「モテるため」と言いますが、こうい人ほど緻密に努力しているんですよ。

笠松:たしかに努力はしてるよ。直近だと、3カ月間毎晩3~4時間練習していましたから。身内の集まりで3曲披露しようと決めていたので、練習に明け暮れて……なかなか家に帰れない時期はありましたね。

田中:ここまで、オン・オフにまたがる圧倒的なアグレッシブな生き方を聞いてきたわけですが、そもそもどうやってそんな時間をつくってるんですか。

笠松:時間はつくれないので、何かを削ります。直近で1番削っているものは何かと言われたら、睡眠時間。オフィスにピアノがあって歌える環境なので、この3カ月は、毎日3〜4時間はオフィスで練習していましたね。だから、家に帰るのはいつも3時過ぎ。

本当は、夜仕事が終わったらご飯食べに行って、飲みに行って、ピアノの練習をして、12時過ぎに家に帰って、その後、最低でも1〜2時間は「フォートナイト」やりたいんですよね。最近はさすがにやっていませんでしたが(笑)。

長崎:「フォートナイト」で1日を終わりたいんですね。

笠松:できれば「ビクロイ」(Victory Royaleの略・バトルロイヤルで1位になること)取ってから寝たいけれど、なかなか取れない。早くても寝るのは2時くらいだったので、その時期はとても眠かったですね(笑)。

メールは即レス。すべての案件を常に頭のどこかで考え、早く答えを出す

笠松:「時間」のつくり方についてひとつだけ真面目な話をすると、僕、メールは基本的に「即レス」なんですよ。考える必要がある案件も、ほとんど頭の中で考えがまとまっているので、「何を答えるべきか」さえ整理できれば返答は早いんですよね。

この習慣は、博報堂時代の組合活動で鍛えられたものなんです。博報堂の労働組合は、御用聞き組合ではなく、自分たちで考える組合。僕はそこで中央執行委員、2年目の時は副委員長を任されていました。

本来、委員長、副委員長、書記長と三役と呼ばれる人は、現場の仕事はお役御免なんですね。けれど、なぜか僕の代だけ現場を離れられず、兼務になってしまったのです。朝から夜10時までは営業として儲ける仕事をして、そこから組合事務所に移動して全従業員のための仕事をする。最初の数カ月は、切り替えの激しさに気が狂いそうでしたね。

この仕事をこなすためにとたどり着いたのが、秒でメールを裁くこと。メールが来た時に考えるのではなく、「動いている案件は、常に頭のどこかで考えておく」という癖がついたんです。

すると終業が夜10時から7時に短縮でき、組合活動にも時間を割けるようになりました。この経験のおかげで「早く考えて答えを出す」力が爆上がりしたと思います。

長崎:本来なら相容れない2つの仕事を詰め込み、追い込まれたからこそ生まれたノウハウですね。

笠松:そうですね。結果論だけど、ありがたい経験でした。

業界や職種の壁を越え、個々のクリエイティビティが発揮されるイベント「Advertising Week Asia」

田中:ここからは「Advertising Week Asia」に対する思い、そして誘致に至った背景をお伺いしたいと思います。

長崎:まずは、「Advertising Week Asia」がどんなイベントなのか、お教えいただいていいですか。

笠松:「Advertising Week Asia」は、ニューヨークで始まった「Advertising Week」というグローバルイベントがベースです。ニューヨークでの開催を皮切りに、ロンドンで「Advertising Week Europe」が行われ、そして3番目の開催都市として東京で「Advertising Week Asia」がスタートしました。今年でちょうど10年目になります。

「Advertising」とついているので“広告のイベント”と思われがちですが、扱うのはもっと広い領域。今風に言うなら、「マーケティングとコミュニケーションに関わるあらゆるプレイヤーが一堂に会するイベント」ですね。クリエイティブだけ、広告だけといった限定的なジャンルではなく、まさにオールジャンル。参加者も、経営層から現場で活躍するプレイヤーまで幅広く集まります。

田中:ブランドマーケターが中心でもなければ、メディア関係者だけが集まるわけでもない。広告、マーケティング、クリエイティブ、メディア、さらにテクノロジーまで、業界の垣根を越えて人が集まる本当にユニークなイベントですよね。

笠松:僕は、「村意識」と「壁」が1番嫌いなので、それを取り払う場をつくりたいと思っていました。ここに来たら肩書きや会社名は関係なく、同じトピックをみんなで語ろう——それがこのイベントのテーマでもあります。

田中:10年続けてきて、変わらない思いはありますか。

笠松:僕らがこの業界に入ったのは、人々や社会が熱狂する「クリエイティビティ」が生まれる瞬間をつくるのが楽しかったからだと思うんです。ですが、いつの間にか目の前の仕事や所属する会社の利益ばかりを追うようになってしまっている。だからこそもう一度「好き」の原点に立ち戻ろう、というのがこのイベントの理念です。

クリエイティビティが生まれる瞬間というのは、誰かに言われてやるのではなく、本人の中に「やりたいこと」が必ずベースとしてあるはずなんです。「あれをこうしたい」とか「こうしたらもっと良くなる」といった思いから、アイデアは生まれる。そう考えると、クリエイティビティって人からの業務命令では降りてこないんですよ。

クリエイティビティは、人の思いがあって初めて発揮されるもの。だからこそ、広告・マーケティング業界の人たちが一堂に会することで、それを存分に発揮できる。そして、その楽しさを思い出せるような場にしたいと思っています。

こうした感覚は、ウェビナーだけではなかなか得られないんですよね。その場に行って、人と直接話し、ふれあって初めてわかるものだと思っています。

田中:僕も数年前からこのイベントのアドバイザリー・カウンシルを務めていますが、自分の“個”に気づける、いい意味で個人が試される場所だと思うんです。もちろん会社の名刺を配るのですが、参加者同士が“個”としてふれあえることこそ魅力だと感じます。

笠松:そういう意味では、「ネットワークをつくろう」という意思そのものが、クリエイティビティの始まりかもしれないですね。意思がなければ、そもそもそういう場に足を運ばないし、結果、自分から発する思いもなくなってしまう。それはつまり、クリエイティビティがない状態。だからこそ、1人でも多くの人が自分の持つクリエイティビティに気づき、発揮してほしいんです。

せっかくポテンシャルがあるのに発揮しないなんてもったいないですから、できるだけ多くの人に来てほしいですね。そして、「会社名や肩書きなんて関係ないじゃん」と思ってもらえたら嬉しいです。

長崎:笠松さんが取り払っている壁は、立場や肩書きだけじゃなく、年齢もですよね。イベントには学生も参加しますし、学生コンペティションも開催されています。私が感じたのは、笠松さんは学生にも我々にも同じ目線で話すということ。いわゆる“学生扱い”をしていないのが特徴だと思います。

田中:Z世代に関するセッションもありますが、本人たちは「Z世代」と呼ばれることを特別意識していないですよね。そうした“リアル”をセッションで引き出そうとされているのを感じます。例えば、彼ら自身の言葉で「企業のパーパスにどう向き合っているのか」「どう考えているのか」を素直に聞こうとしている。そういう探求心をお持ちだなと。

笠松:そうですね。バイアスのかかっていないリアルなものを見たい、という気持ちは強いですね。

競合同士の対談も実現。10年間変わらない、スピーカーの “リアル”な思いに迫るセッション

田中:笠松さんの熱い思いを感じる「Advertising Week Asia」ですが、10年前、日本に誘致することになったきっかけは?

笠松:2014年、ニューヨークで開催されていた「Advertising Week」を勉強がてら見に行ったのが始まりです。一緒に「Advertising Week Asia」を立ち上げた当時電通にいた頼 英夫さんと2人で行き、そこでたまたま当時のCEOであるマット・シュックナーさんを紹介されました。同い年でもある彼が、ランチミーティングの場で「アジアでやりたい」と言うので、「僕は日本人だから東京がいいと思う」と伝えたんです。

そして翌年にもう一度ビジネスミーティングを行い、その翌年の2016年、「やるからよろしく!」と。

長崎:ビッグイベントにしては、意外とカジュアルな始まりだったのですね! ちなみに昨年は何人ぐらい動員されたんですか?

笠松:オンラインを含めて約3万人ですね。

僕はイベント屋ではないし、本業でもありません。ただ、たまたま博報堂と電通の両方を知っているニュートラルな立場だった。「ニュートラルなイベントである以上、事務局長はニュートラルな人間でなければだめだ」と言われて引き受けてみたものの、イベント開催の経験はなかったので、最初は結構大変でしたね。

後援団体ひとつ取っても、東京都や経済産業省など、そもそも会ったこともないところばかり。もちろん友人にも協力してもらいながら、時にはルート探しから、基本ほとんどの団体は1人で動きました。そこから企画を進めていったわけですが、一番大事な「理念」の部分に関しては、電通・博報堂にいる僕の友人たちにお願いして形にしました。つまり、カウンシルの初期メンバー20人は、全員僕の友人なんですよ。

長崎:広告・クリエイティブ業界のレジェンドたちがほぼボランティアでつくり上げてきた、というのも本当にすごいですよね。

田中:そうですね。僕もいろいろなビジネスカンファレンスやイベントに関わってきましたが、最初の熱量が回を重ねるうちに下がってしまうイベントも、なかにはあると思うんです。でも「Advertising Week Asia」はずっと熱量が高いままですよね。

笠松:それは、お2人のように途中から新しい人が入ってくることで、うまくスイッチできているからだと思います。カウンシルミーティングには初期メンバーも参加しますが、今はあまり顔を出さず、ベテランなりの振る舞いをしている人もいる。そして、新しくジョインしてくれた方や若い人たちが新たなアイデアを持ち込んでくれる。そのサイクルが、うまく機能しているからこそだと思います。

そして、初年度から変わらず言い続けているのが、「自社の宣伝だけならやめてほしい」ということです。

もちろんスポンサーで成り立つイベントなので、スポンサーセールスはするのですが、ありきたりな成功事例やネットで調べれば分かる内容を語るのではなく、代わりに「裏で何があったのか」「どこで一番苦労したのか」「本当の競合は誰だったのか」などのリアルな話を聞きたいと皆さんに伝えています。これだけは「Advertising Week Asia」の10年変わらない大きなポイントだと思います。

だからこそ、僕たちカウンシルメンバーがつくるセッションは、普通ならありえないような競合他社がパネリストとして並ぶこともあるんです。「本当にこの座組で話すの?」みたいな(笑)。そういう精神が、コンテンツとして面白さを生み出していると思います。

田中:まさに「Advertising Week Asia」だからこそ、そうしたセッションが実現するのでしょうね。汐留vs赤坂的なやつとか(笑)。

笠松:全然ありですね。実際に、社長対談も仕込みましたし。僕の同級生であるリクルートの池内省吾をキーノートスピーカーとして呼んだ時は、なかなか聞けないようなインディード買収の話をずっとしてくれた、なんてこともありましたね(笑)。

長崎:今年も楽しみですね! ちなみに、今年の開催はいつですか。

笠松:12月2日、3日、4日の3日間、シェラトン都ホテル東京という新しい会場で開催します。サイトオープンと同時にチケット販売も始まっていて、プログラムは順次アップデートしていきます。

リアルイベントの最大のメリットは、セッションで話す人のリアリティが伝わることなんですよね。「この人は原稿を読んでいるだけだ」「自分の言葉で話している」というのは、面白いほどすぐにわかる。リアルはごまかせないので、ぜひ足を運んで聞きに来てほしいです。

次の目標は「俳優になること」 仕事とプライベートを区切らず、やりたいことを貫く

田中:先ほど「睡眠時間を削って時間をつくる」とおっしゃっていましたが、仕事とプライベートのバランスの取り方について、秘訣があればもう少し教えていただけますか?

笠松:正直言うと、秘訣はないんです。サラリーマン時代からずっと思っていたことなんですが、時間を管理されることに「余計なことするなよ」ってよく思っていました(笑)。管理する側は仕事なのである程度仕方ないことだと思いますが、自分の意思でやっていることなのになぜ時間まで管理されなければならないのかと。管理職になるまで、そう思っていました。

「ワークライフバランス」という言葉がありますけど、僕はライフとワークをそこまで分けて考えていません。自分が「これをしたい」と決めた時間は、そのための時間であって、ライフでもワークでも関係ないんです。極端な例を言うと、夜中に「フォートナイト」している時に突然仕事をしたくなれば仕事を始めるし、仕事してもピアノを弾きたくなればピアノを弾きます。もちろん仕事の優先度のほうが高いのですが、基本的にプライベートと仕事の明確な境目はないですね。

田中:いくつものプロジェクトが同時進行していて、今はこのプロジェクトをやっているけど、別のプロジェクトのアイデアが浮かべばそちらに取り組む、という感じでしょうか?

笠松:ほとんどその連続ですね。

長崎:シンプルに気になるのですが、そんな笠松さんのやり残したことってあるのでしょうか。

笠松:あるとすれば、僕は俳優になりたいんです。

田中:俳優ですか⁉ いつ頃から考えていたんですか?

笠松:3年くらい前からですね。ある時、「最後にやる仕事があるとしたら俳優だな」と思って。ただ、養成所に行く気はないんです(笑)。でもいきなり主演をやりたいので、そのためにはどうすればいいか考えた結果、「脚本を書けばいいんだ!」と気づきました。その脚本を売り込んで、脚本料は要らないから主演させてほしいとお願いするつもりです。

実際に脚本は一度概要だけ書き終えたんですが、面白くなくて(笑)。なかなかアイデアが降りてこないのですが、今は書き直そうとしているところです。

田中:もしかしたら、「フォートナイト」をやっている時に突然ひらめくかもしれませんよね。楽しみにしています! あらためて笠松さん、2週にわたって貴重なお話をありがとうございました。最後に、笠松さんの「パワーソング」を教えてください。

笠松:イーグルスの「Desperado」です。日本語訳はいろいろありますが、一般的には「ならずもの」という意味ですね。これは“大人になりきれない大人こども”の歌。そういう部分って、誰にでも少しはあるじゃないですか。そこを否定するような世の中の空気もあるけど、全部を否定しなくてもいい。そんなニュアンスを感じる、僕がすごく好きな一曲です。

<M>

The Eagles「Desperado」

==

<DJ後記>

DJジュンカムこと田中準也:

広告業界の先輩との二週にわたるセッションは背筋がピンとなりましたが、思考の言語化が素晴らしいなと感じました。

私もちょうど57歳でラジオDJデビューしましたが、笠松先輩のアグレッシブさに少なからず影響を受けているなとしみじみ。。

ぜひ重要な役どころで笠松さん脚本・主演の映画に出させていただければと思います(笑)。

オファーお待ちしています。

DJノブこと長崎亘宏:

広告・マーケティング業界の大先輩である、笠松良彦さんですが、一言でいえば「枯れない人」です。

私が海外からのゲストに対して、笠松さんを「He’s a legend」とご紹介するのですが、それに対していつも「I’m still alive!」と応えていただける、この感覚こそが真骨頂だと思います。

だから、音楽を初めとした新しいチャレンジの数々が新鮮な感動を生みます。

これからもその背中を追いかけていきますね!

*この番組を、Podcastでお聴きいただけます。