国内最大級の生物データベースを保有し、行政や企業と連携することで、環境保全とビジネスを両立している注目のスタートアップ、株式会社バイオーム。110万ダウンロード(2025年時点)を突破した、いきものコレクションアプリ「Biome(バイオーム)」を軸に、生活者も巻き込んだ生物多様性への取り組みを展開しています。同アプリの開発の背景、そこに込められた思い、活用事例について、同社の取締役COO/事業推進部長の多賀洋輝さんに聞きました。

社会の基盤である生物多様性の根本にあるのは、経済性の問題

——はじめに、御社が生物多様性に注目した理由を教えてください。

多賀 株式会社バイオームは、2017年5月に創業した京都大学発のスタートアップです。創業メンバーは、私も含め、全員が研究者でした。

私たちは当時、マレーシアやインドネシアなど、海外の熱帯林の生態系の調査をしていました。その中で、深刻な森林破壊の状況を目の当たりにしました。現地の方から話を聞くと、彼らには家族がいて、生活のためには、木を切ってお金を得なければならない状況がそこにありました。つまり、経済性の問題が根本にあるわけです。

生物多様性は社会の基盤であると言われます。生態系から、われわれが生きていくために必要なさまざまなサービスを受けているわけで、生物多様性の恩恵は非常に大きいのです。SDGsにおいても、その土台となるのは生物多様性を含む自然資本だと指摘されています。森林保全も当然、その一部です。

森林は、人の収入のために破壊されている。ならば、経済の構造から大きく変えていかなければいけない。生物多様性を守ることがビジネスにつながっていくモデルを構築しなければ問題の解決にならない。そう考えて立ち上げたのが、バイオームです。

株式会社バイオーム 取締役COO/事業推進部長 多賀洋輝さん

——「生物多様性」は現在、企業が注力するSDGsキーワードのひとつになっていますよね。

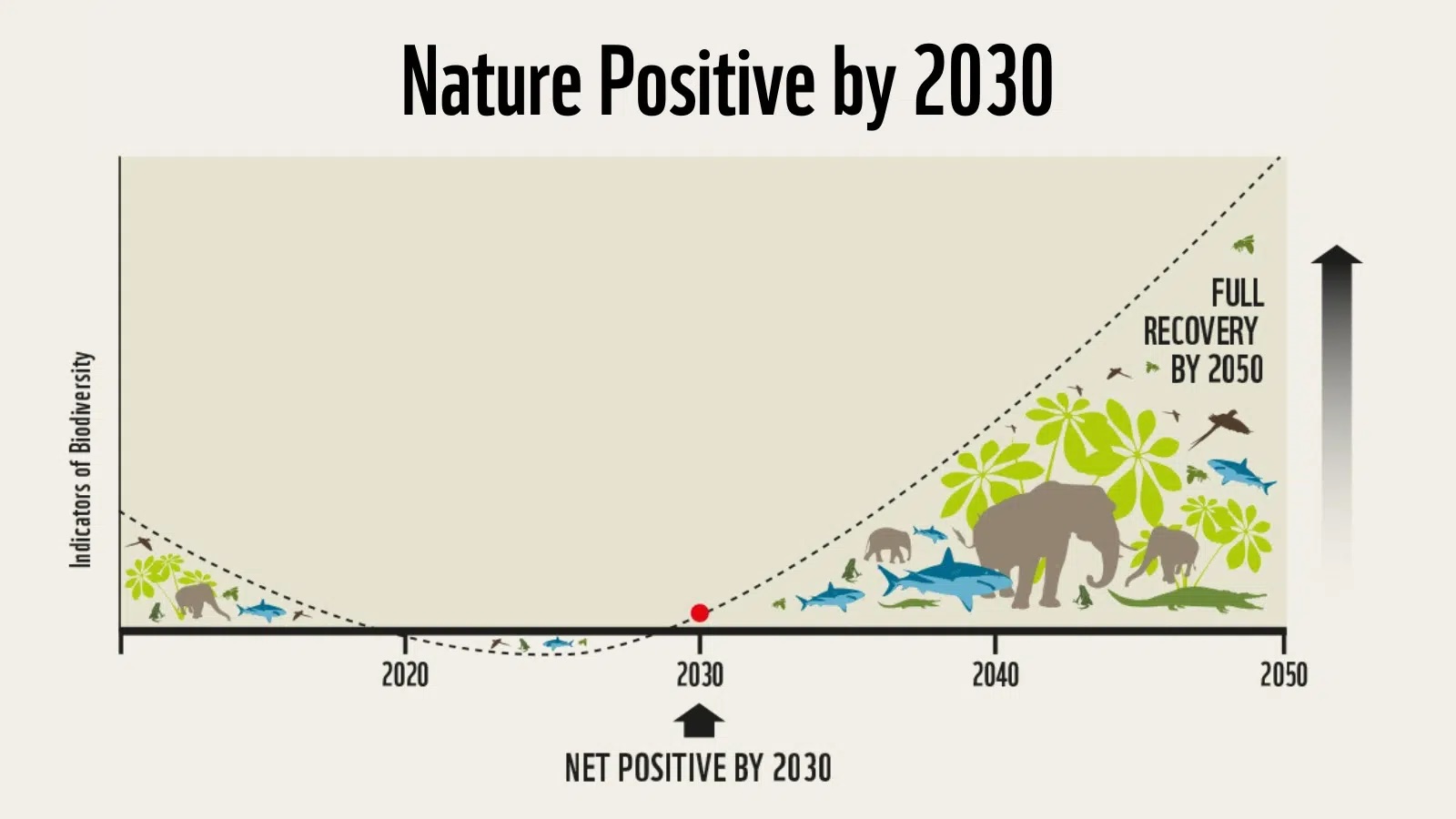

多賀 そうですね。あわせて「ネイチャーポジティブ」という概念にも注目が集まっています。ネイチャーポジティブとは、生物多様性の保全を日常生活や経済活動の中に組み込み、回復軌道に乗せることを目指すためのキーワードであり、SDGsの達成とも深い関連があるものです。

「ネイチャーポジティブ」には、2030年と2050年までに達成すべき世界目標が設定されています。現在、生物の絶滅が加速化していたり、生息地が消失していたりしますが、まず2030年には2020年と比べてプラスマイナス0以上にして回復への土台を作る。そのうえで2050年には、これまでに失われてきた生態系を完全回復にまで持っていくことが求められています。

加えて、2022年には「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030年までに世界の陸域と海域の30%を保護区にする、企業の開示情報の中に自然関連の依存や影響、リスクなどを明示しなければならないなど、かなり具体的な目標が示されました。

これを機に、企業の「生物多様性」ならびに「ネイチャーポジティブ」への取り組みが急速に進んでいます。

「ネイチャーポジティブ」2030年/2050年目標を示したグラフ。2050年までに生物多様性の完全回復を目指すことを目標としている。出典:www.naturepositive.org

生物多様性の保全につながる「生物データ」をビジネスに活用

——生物多様性やネイチャーポジティブを意識し、創業された御社。どのようなビジネスを展開されているのか、事業概要を教えてください。

多賀 われわれのビジネスは、「どこに、どんな生きものが、どのくらいいるのか」という情報を収集した、900万件を超える国内最大級の生物データが根幹になっています。生物多様性を保全するには、まずこの基礎的な情報が必要なのです。地域ごとの生物データを弊社では保有しており、そのデータを活用したサービスを行政や企業に提供しています。

たとえば、企業は現在、生物多様性に関する取り組みの開示の必要がありますから、そのための支援も行っています。また自治体では、いきものコレクションアプリ「Biome」を活用した生物データ収集の取り組み支援なども行っています。

なお、これまでに企業・団体へのTNFD※開示支援なども含め、600以上のプロジェクト立ち上げ実績があるほか、国内70の自治体・官庁への生物多様性保全の支援実績があります。

※TNFD:「自然関連財務情報開示タスクフォース」の略。企業が自然資本や生物多様性に関わるリスクや機会を財務的な観点から開示するための国際的な枠組みのこと。特に生物多様性に重きが置かれている。

ユーザーとともに、生物データを収集! いきものコレクションアプリ「Biome」

——いきものコレクションアプリ「Biome」は、その名の通り、アプリ上で、実際の生きものをコレクション(収集)できる人気アプリです。どのような経緯で誕生したのでしょうか?

多賀 前述の通り、「ネイチャーポジティブ」の実現に向けては、まず「どこに、どんな生きものが、どのくらいいるのか」などの基礎データが必要になります。

しかし、研究者のフィールドワークによる調査には限界があります。また、学術的に生物データとして認められるためには写真や標本などの証拠、発見した緯度・経度、日時が非常に重要となります。スマホは、それらの情報をすべて残せるツールであることに着目し、ユーザー参加型で、数多くの生物データを集めるためにアプリケーションを開発しました。それが、いきものコレクションアプリ「Biome」です。

「Biome」には、投稿した写真から生きものの名前をAIが判定する機能や、日本の動植物約10万種を収録した「図鑑」、対象の生きものを見つけて投稿する「いきもの探しクエスト(以下、クエスト)」など、多彩な機能を搭載しています。楽しく参加できる設計にしたことで、アプリのダウンロード数も伸び、おかげさまで弊社の生物データも着々と増加しています。

すでにアカデミックな解析に耐えうる約900万件以上のデータが揃っていますが、アプリを通じて情報がリアルタイムで更新され続けるため、地域別の生物多様性の“いま”を把握できるデータベースとなっています。

いきものコレクションアプリ「Biome」。ユーザーが投稿した生物の写真がリアルタイムな生物データとして蓄積されていく仕組みになっている。ユーザーは、生物の名前や特徴をアプリ上で知ることができる 提供:BIOME Inc./生きものの写真は、アプリユーザーさんの投稿より

——2019年にリリースして以来、110万ダウンロードを突破したそうですが、ここまでの人気は想定されていましたか?

多賀 正直、驚きました。ですが、生きものは個々にキャラクターがあり、それぞれ命を持っています。子どもたちが虫取りに夢中になるのは、生きものを発見し触れ合う喜びがそこにあるからではないでしょうか。「Biome」は、生きもののデータを蓄積するだけでなく、「生きもの探し」体験を通じた“楽しさ”が味わえるアプリです。その点が、多くの人に支持されたのではないかと考えています。

——ちなみに、AIによる生物データの判定精度は、どのくらいなのでしょうか?

多賀 Biomeに集められた発見データの同定精度は、種レベルで90%以上となっています。なお、行政や企業への支援に際して、より高い精度のデータが必要な場合は、様々なクレンジング技術を活用して間違いを排除する仕組みを構築しています。

「Biome」×自治体事例

——アプリの機能「クエスト」は、特定のテーマに沿って生きものを探して写真を投稿可能です。この機能を活用し、自治体や企業とコラボイベントも実施されているそうですね。

多賀 はい。特に東京都は、自治体の中で積極的に「クエスト」を活用してくださっています。各都道府県では、地域内の「野生生物目録」を作成しています。東京都では都内の野生生物情報が一目でわかるデジタル版の野生生物目録「東京いきもの台帳」を作成しており、そのデータ拡充のために、アプリ「Biome」を活用いただいています。

近年、「生物多様性」は企業だけでなく、自治体にとっても重要なキーワードになっており、その戦略の中には必ずと言っていいほど「市民協働」という言葉が出てきます。つまり、生活者を巻き込みながら、生物多様性を推進することは自治体のミッションであり、ユーザー参加型のアプリ「Biome」はまさにそのニーズに合致しているわけです。

「クエスト」は親子でも参加できますし、楽しく生きものに触れ合いながら、学びを深めることもできます。その結果、参加するユーザーが増えていけば、新たに収集できる生物データも自ずと増える。この仕組みが自治体の方からも好評を得ている要因だと思います。

クエストを活用したイベントの参加時のイメージ 提供:BIOME Inc.

ユーザー参加型アプリを活用することが「市民協働」につながることもあり、全国の自治体・官公庁への支援実績は、年々広がりを見せている

「Biome」×企業事例(JTOSコンソーシアム)

——一方で、企業がアプリを活用される「目的」とは、どのようなものでしょうか?

多賀 鉄道会社とのコラボ事例が多く、関東ではJR東日本・小田急・西武・東急の4社からなるJTOSコンソーシアムと連携した「いきものGO」という事例があります。このイベントは、人の回遊(鉄道の利用促進)と大規模な生物調査の両方を目的としたものでした。

たとえば、JR青梅線はかなり山間部まで駅がありますが、残念ながら山間部に行くほど乗降客数は少なくなります。しかし、山間部にはたくさんの生きものがいる。魅力的な地域という見方もできます。鉄道会社としては、このイベントを実施することで、普段とは異なる乗客に利用していただくことで収益が見込めます。

それ以上に大きなメリットは、参加したユーザーに自然豊かな沿線を巡ってもらうことで、生物多様性の観点から新たな駅の評価、沿線の評価を感じてもらえることにあります。生物多様性の視点からイメージアップを図れることも、企業コラボの魅力のひとつと言えます。

JTOSコンソーシアムとの連携で実施したクエスト企画「いきものGO」

今後さらにデータ精度を高め、業界をリードしていきたい

——自治体や企業との「クエスト」での連携は、御社の収益の柱になっているのでしょうか?

多賀 それなりにウェイトを占めていますが、「クエスト」による収益に依存している訳ではありません。弊社のビジネスは、データの収集、データをストックして提供、さらにデータを解析して提供するという数段階に分かれています。

それぞれのステージで多様なビジネスが成立しています。たとえば、企業が取り組むプロジェクトへのデータの提供やレポート作成支援など、データを活用した支援ビジネスの幅が広がってきています。

——最後に、今後の展望をお聞かせください。

多賀 弊社の事業は、社会の潮流に大きく左右されるビジネスです。「ネイチャーポジティブ」が盛り上がるのは大変喜ばしいことですが、それに伴い同業他社が登場すると生物データのクオリティに格差が生まれてくることは懸念のひとつです。そうならないためにも、弊社がクオリティの高いスタンダードを構築することで、業界をリードしていきたいと考えています。

弊社は国内最大級の生物データを持っています。しかも、データ収集ツールであるアプリ「Biome」を通じて常に情報がアップデートされる。この強みを今後も最大限に活かし、イベント連携とデータ活用という二軸で、企業や自治体とのコラボレーションを拡大していきたいと思っています。

また、現在、経産省の補助金を受けてインドネシアの生物データ収集事業を展開しています。インドネシアを含む東南アジアは、日本企業にとって原材料調達の重要な地域です。ところが現地の生物データはこれまでなく、ブラックボックスになっていました。今後は海外の生物多様性の「見える化」も支援する事業も拡大していきたいですね。