"さかなのプロ"ながさき一生(いっき)さんの連載「海と漁業とSDGs」。前回に続き、人口増加に伴うたんぱく質危機と、その対策を進める水産業界の取り組みについて解説します。

「たんぱく質危機(プロテインクライシス)」のさらなる解決策

人口の増加、食肉需要の拡大、気候変動や環境破壊による資源の減少が重なり、いま世界では“たんぱく質が不足する”「たんぱく質危機」という問題が現実味を帯びています。

たんぱく質は私たちの健康に欠かせない栄養素です。とくに魚介類は、日本の食文化を支える重要なたんぱく源といえます。需要が増える一方で、世界の漁獲量は1990年代から横ばいで推移しているのが現状です。

そこで今回注目したいのが、「細胞培養」と「未利用・低利用魚の活用」という2つの取り組みです。どちらも、より持続可能な形で魚肉を供給できる手段のひとつになりうるとして注目が高まっています。

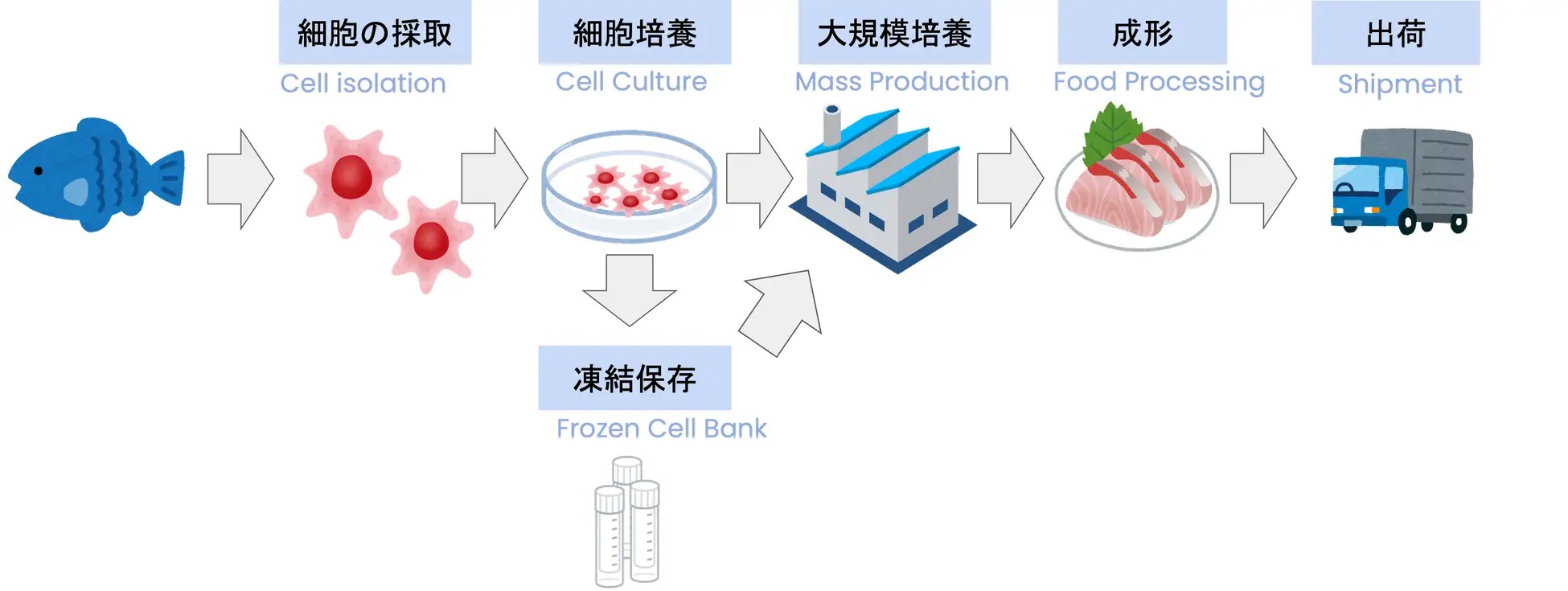

供給量が減少する魚肉の生産量向上に寄与する「細胞培養」

魚肉の細胞培養は、筋肉など、魚の必要な部分だけを細胞培養で増やす方法です。いま、アメリカやシンガポール、イスラエルなどの世界各地で研究・開発が進められています。やり方としては、たとえば、魚の筋肉細胞を取り出し、装置の中で培養・増殖させ、魚肉として再構成するという方法が一般的です。

細胞は冷凍保存もできるため、安定した原料供給が可能。近年では、ブリ、マグロ、ウナギ、サーモンなど、多様な魚種の培養について開発が進められています。

農林水産省が発表しているウナギの国内供給量の推移をみてみると、供給量全体はピーク時の1/3程度となっています。今後もウナギの持続的利用を確保していくためには、細胞培養のような方法が必要になるかもしれません。

なお、2025年5月には、アメリカで製造された培養魚肉(サーモン)が世界で初めて販売されました。ヴィーガンやハラール対応の観点からも注目され、環境だけでなく文化・宗教的側面への対応としても期待が寄せられています。

一方で、細胞培養による魚肉は生産コストがまだ高く、今後、テクノロジーの進展、スケールメリットによって、手の届きやすい価格にしてくことが目下の課題となっています。

踏まえて、実際に、細胞培養に取り組む事例をご紹介します。

【細胞培養:取り組み事例】培養技術でつくる「次世代魚肉」

(インテグリカルチャー株式会社、一正蒲鉾株式会社、マルハニチロ株式会社)

2024年3月、インテグリカルチャー株式会社、一正蒲鉾株式会社、マルハニチロ株式会社の三社は、「培養魚肉」の商業化に向けた共同研究を発表しました。

この取り組みの核となるのは、インテグリカルチャーが開発した細胞培養技術「CulNet® system(カルネット システム)」です。これは、動物由来の血清を使用せずに筋肉細胞を増殖させる革新的な技術で、従来よりも低コスト・大規模な培養が可能となっています。

マルハニチロが魚の細胞提供、インテグリカルチャーが培養を担い、一正蒲鉾が製品化を見据えた応用研究を担当。2030年以降の商業化を目標に、取り組みを進めています。

このスキームは細胞培養の実証例として国内外から注目されています。環境面でも経済面でも多くの可能性があるとみています。

企業のESGやサステナビリティへの姿勢が問われる時代です。食品の新たな生産手段として注目される細胞培養への取り組みは、乱獲を抑制し、海洋資源の保護といった側面でも注目されています。また「安定した供給」と「価格の安定化」という消費者ニーズにも応える取り組みといえます。

【未利用・低利用魚の活用】廃棄されていた魚を食卓へ

一方、海には、漁獲されても商品価値が低くて利用機会が限られてしまう「未利用魚・低利用魚」が多数存在します。たとえば、漁法やその時々にもよりますが、海から網揚げされた半分以上がリリースされることもあります。

このような状況に対し漁業の現場では元々「もったいない」という意識がありました。また、昨今の海の環境の変化によって各地で獲れる魚が変わってきており、「獲れても扱い慣れていないため活用しきれない」という魚も出てきています。

このような状況に対し、未利用魚・低利用魚の活用についての社会的関心が高まってきており、企業による取り組みも進んでいます。

具体的に2社の取り組みをご紹介します。

【未利用・低利用魚の活用:取り組み事例 1】

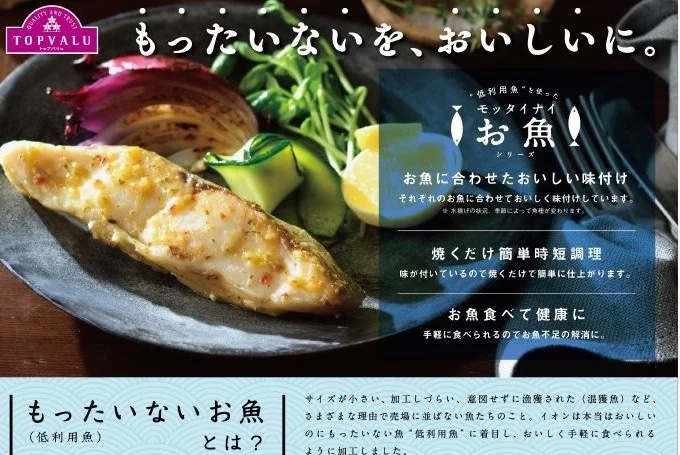

「トップバリュ モッタイナイお魚シリーズ」の展開(イオン株式会社)

イオンが展開する「トップバリュ モッタイナイお魚シリーズ」は、未利用魚・低利用魚に着目したサステナブル商品です。

前述の通り、水揚げされた魚の約3割が見た目や知名度の低さから廃棄されています。

イオンはこの課題に対し、生活者の“もったいない”という共感を起点に商品開発を推進。日本近海で獲れた未利用魚を使い、味付けや加工に工夫を凝らすことで「焼くだけでおいしい」商品としてリリースしました。

生活者が共感するサステナビリティを訴求したこの取り組みでは、下記の3つの効果が得られました。

① 本来廃棄されていた資源活用によるフードロス削減

② 漁師にとって新たな収益機会を創出できる地域漁業支援

③ SDGsの目標達成に貢献する企業ブランド価値の向上を実現

SDGsの視点をビジネスに組み込みことで生活者の共感を獲得し、売上アップと企業イメージの向上を同時に実現した好事例といえるでしょう。

【未利用・低利用魚の活用:取り組み事例 2】

未利用魚・低利用魚を主原料としたサブスクリプション型の宅配サービス「フィシュル(Fishlle!)」(株式会社ベンナーズ)

株式会社ベンナーズが展開する「フィシュル(Fishlle!)」は、未利用魚・低利用魚を主原料にしたサブスクリプション型の魚宅配サービスです。

背景にあるのは、日本の水産業が抱える“供給側の非効率性”でした。

水揚げされた魚の多くが、市場評価が低いという理由で捨てられてしまうという現実に着目した同社は、鮮度・味に問題のない魚に着目。積極的に仕入れ、独自のレシピと加工技術で価値転換を図りました。

同社の「魚の定期便」にはさまざまな工夫がされています。

まず、商品と一緒に届くパンフレットやオンラインコンテンツで、水産資源や漁業の現場の声を発信。どの魚がどこで、誰によって、どう水揚げされたのかが伝わるストーリー性を構築。共感と親しみを生み出しました。

さらに、家庭の魚離れを防ぐため、子どもにもやさしい味つけ・レシピ開発を展開。子どもへの食育にもいいと登録会員は年々増加。魚種が毎回異なることも、ユーザーにとって新しい食を発見する楽しさにつながって、高評価を得ています。

消費者の“もったいない”に応えるだけでなく、使われていなかった資源に意味を与えることで、まったく新しい市場を創出するこの取り組みは、未利用魚という“捨てられていた価値”を、地域共創型のブランド資産に転換しました。

課題解決のカギは、未来を見据えた生産方法の多様性

食用魚肉の生産手段は多様化していますが、たんぱく質危機という地球的課題に立ち向かうには、単一の方法に依存せず、複数の手段を戦略的に組み合わせる視点も必要です。

細胞培養は乱獲や海洋環境への負荷を抑えながら、安定供給を実現する“新しい生産技術”として期待がもてますし、これまで市場に出回らなかった未利用魚・低利用魚の活用は、“既存資源の最適化”という意味でも即効性のある対策になり得るでしょう。

たんぱく質クライシスは文字通り“危機”ではありますが、新たな可能性を切り拓く機会(ビジネスチャンス)でもあります。多くの企業が関心をもち、参入してくれることを期待しています。