前回は環境と福祉の統合をテーマにした連載のまとめをしました。最終回となる今回は、連載の中で取り上げなかった環境と福祉の統合の実践となる事例を2つ紹介します。

1つは「資源循環と福祉の統合」の実践となる事例、もう1つは「自然保全と福祉の統合」の実践事例です。

2つの取り組みは、環境と福祉のそれぞれに関わる主体の連携によって成り立っています。そしてその前提として、「環境と福祉をつなぐ理念の確立と共有」が必要であることを教えてくれます。

統合事例1:食品トレー循環×障がい者雇用

ヨコタ東北が主導する食品トレーのリサイクル

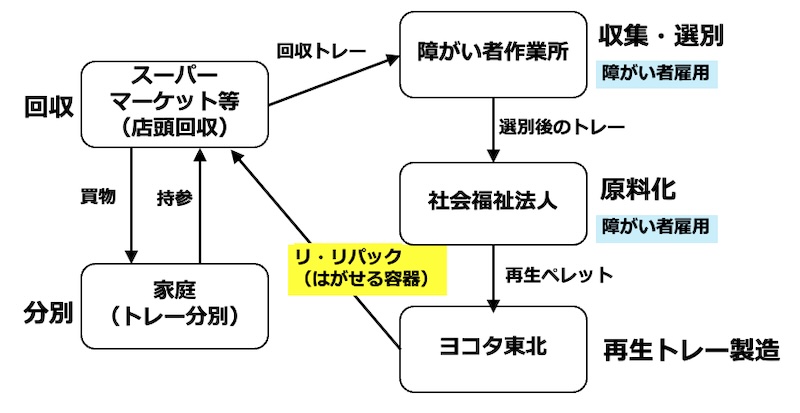

資源循環と福祉の統合の実践事例として、食品トレーの製造会社である株式会社ヨコタ東北(以下、ヨコタ東北)が中心となって始めた食品トレーのリサイクルシステムを取りあげます。

このシステムは、食品トレーを回収し、リサイクルを行う工程に障がい者の参加を得ていくことで、廃棄物の削減(それによる二酸化炭素の排出削減)という環境対策と、障がい者の福祉向上の統合を図ったものです。

環境と福祉の統合の日本国内での先駆けともいえる、この事業システムの全体像と運用役割分担を図1に示します。

図1 食品トレーのリサイクルと障がい者福祉を統合する仕組み(2025年3月末まで)

この事業には、3つの特徴があります。

第1に食品トレーのリサイクル事業において、民間企業・NPO法人・社会福祉法人が連携して運用していますが、民間主導の取り組みになっており、食品トレーを製造する民間企業(ヨコタ東北)がシステムの企画・構築・運営の主導的役割を果たしています。

障がい者作業所では回収後の食品トレーの選別を行います。食品トレーには発砲、白、黒などの有色のものや透明のものがあり、また回収対象外の素材(ペットやポリ塩化ビニールなど)もあることから、回収後に選別を徹底させる必要があります。この選別作業を担うのが、NPO法人のたんぼぽ作業所です。選別された食品トレーは別の社会福祉法人に運ばれ、設備を使って再生原料になります。

第2の特徴として、この方式は民間主導ではありますが、地域ぐるみの取り組みとなっていることをあげます。

たとえば店頭回収では、ヨコタ東北が製造した食品トレーを使用していないスーパーも回収ボックスを設置し、回収に協力をしてくれています。

また、リサイクルや障がい者雇用の観点から、地域行政も立ち上げ段階から事業システムの構築・普及啓発などの支援を行っています。多くのスーパーの協力と市行政の支援により、食品トレーのリサイクルの認知が高まり、多くの消費者の協力を得ることができます。

第3に、リサイクル素材を使い、かつリサイクルを容易にするトレー(リ・リパック)という技術がリサイクル事業を支えています。

リ・リパックはヨコタ東北が開発した技術で、再生原料で作られた部分をバージン原料でサンドイッチのようにはさみ込み、その上に特殊フィルムを張るという構造になっています。その再生原料の部分が、障がいを持つ方々の参加によってつくられたものです。

再生原料をバージン原料ではさみ込むのは、衛生上の懸念を解消するためで、特殊フィルムの部分ははがせるようになっています。汚れは特殊フィルムに付着しますが、それをはがすことで、きれいな状態でトレーを回収できます。この技術開発により、回収とリサイクルの受容性が高まりました。

ヨコタ東北社長の想いと取り組みの効果

障がい者雇用を生みだす食品トレーのリサイクルは、ヨコタ東北の代表取締役社長である横田健二氏のアイデアと想いがカタチになったものです。

同氏は使い捨ての食品トレーの製造を行うなかで、環境配慮の必要性を感じていました。リ・リパックのはがせるフィルムの開発は、阪神・淡路大震災で被災した人々が、お皿を洗う水がないため、お皿にラップをかけて、何度も使っている光景をテレビで見たのがきっかけとなったといいます。

また同氏が障がい者雇用にこだわったのは、友人が障がいを持つ息子と心中したことに衝撃を受けたためといいます。働く場の提供で障害者の自立を支援したいと想いが、環境と福祉の統合をカタチにしました。

食品トレーは嵩ばりますが軽量であるため、選別の作業は身体的負担が小さく、目に見えて作業が進むために達成感があります。リサイクルに貢献しているという意識も障がいを持つ方々に良い効果をもたらします。この取り組みを始めた当初、作業する障がい者の収入は事業開始前後で以前の倍の月1万円程度に増えたといいます。

環境面での効果はどうでしょうか。リサイクルをする分だけ廃棄物を減らす効果があることはもちろんですが、リサイクルにおいても回収後の輸送や再原料化の工程でエネルギーを使うため、二酸化炭素を排出します。

この点については、LCA(Life Cycle Assessment)がなされ、エネルギー消費量及び二酸化炭素の排出削減効果があると検証されています。表面にフィルムを張ることで製造エネルギーが増えますが、洗浄をしなくてもいいため水の使用量が減るという効果があります。

リサイクルのための回収や処理のための食品トレーの輸送にもエネルギーを使いますが、リサイクル原料を使うことでその分だけバージン原料の製造エネルギーを減らすことができます。

立ち上げから各地域への伝播、終了後にも新たな取り組みが

横田氏は1998年にリ・リパックを開発し、2002年に食品トレーのリサイクル事業を本社が所在する地元である山形県新庄市に提案。研究準備期間を経て、2004年に稼働を開始しました。

ヨコタ東北の技術と想いを起動力として、ヨコタ東北、障がい者作業所、社会福祉法人の3者、そして仲介者としての新庄市行政が研究会をつくって検討を重ね、立ち上げられたのです。

その後、環境省や山形県などの支援を受け、環境と福祉の統合事業として注目を集めました。2005年以降、この方式が最上地域、横浜地域、四日市地域、鶴岡地域、東海地域、江東区などへと移転され、地域や関係企業の特性に応じて調整され、各地域に定着してきました。

この間、環境省の環境コミュニティ・ビジネスの支援事業や地方自治体の補助事業などが活用されています。筆者は環境省事業の事務局として、新庄市を訪問し、熱心な市担当者とともに、ヨコタ東北、障がい者作業所、社会福祉法人などをお訪ねしたことがあります。

残念ながら、新庄市での取り組みは20年間の継続を経て区切りとなり、2025年3月末で終了となりました。しかし、食品トレーの循環における福祉との統合の取り組みが終了したわけではありません。横田社長の思いは継承され、新たな主体と工夫による取り組みがスタートしています。

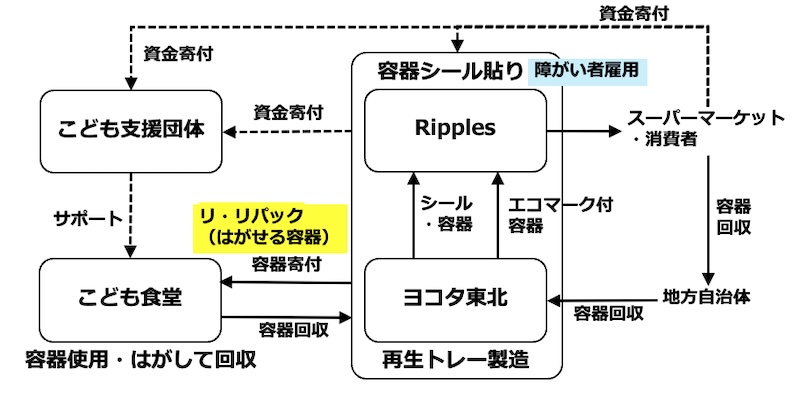

こども食堂での食品トレーの無償提供とリサイクル

筆者は最近(2025年7月上旬)、環境福祉学会の会合で横田氏にお会いする機会があり、その際に株式会社Ripplesの紹介を得ました。同社では、ヨコタ東北のリ・リパックを使って、こども食堂に食器を無償で提供し、その食器のリサイクルを行う事業を始めています。同社の事業の概要を図2に示します。

図2 Ripplesによるこども食堂への食器の提供とリサイクルの仕組み

まずこども食堂にリ・リパックの容器を無償で提供します。こども食堂では食後に表面のフィルムをはがすだけですみ、容器の洗浄が不要です。現地から着払伝票で回収された容器は、工場で溶かされてエコマーク認証を取得、再度容器として生まれ変わり、スーパーマーケットなどのテイクアウト容器として使われます。

各企業はエコマーク認証を受けた環境対応容器という付加価値を求めるため、その容器の材料供給源となるこども食堂に対して、各企業が本容器を購入した利益の一部を使いリ・リパック容器をこども食堂に寄付をします。これが、こども食堂に持続可能なかたちで無償にて容器を提供できる仕組みになっています。

Ripplesの事業では、児童福祉と食器リサイクルを統合的に実現しています。食器のフィルム貼りには障がいを持つ方を雇用し、障がい者福祉にも貢献しています。また、リ・リパックの容器は、大規模イベントなどにも貸し出され、容器の使い捨て削減に貢献しています。

このようにヨコタ東北が中心となって始めた新庄市での取り組みは、他に地域に伝播してきただけではなく、新たな事業モデルを得てアレンジされ、貢献の対象や関係者を広げています。

統合事例2:里山保全×児童養護

趣味の活動から環境・福祉の両面の社会課題の解決へ

続いて自然保全と福祉の統合実践の事例として、NPO法人 東京里山開拓団(以下、里山開拓団)を紹介します。ここでは児童養護施設のこどもたちとともに、東京の荒れた山林や空き家を自らの手で再生し、ふるさとをつくるという活動を行っています。

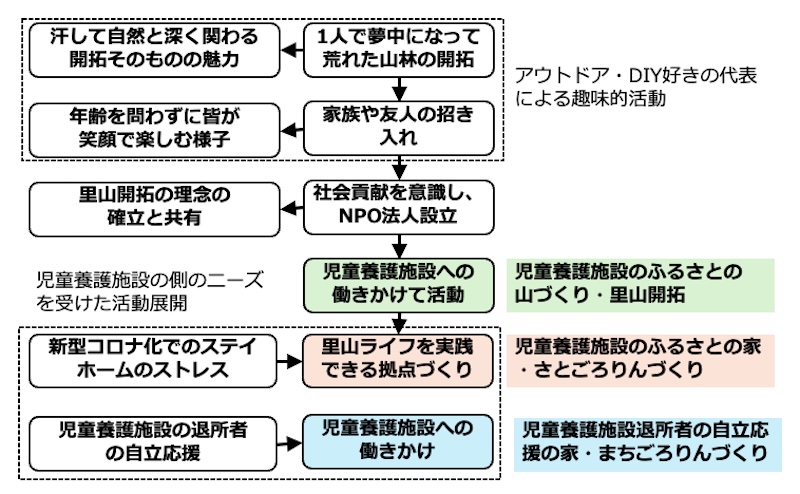

この活動は、NPO代表である堀崎茂氏が起点になっています。活動の経緯を図3にまとめます(同NPOのホームページに活動の詳細が記されています)。

図3 里山開拓団の活動の変遷

この図に示したように、里山開拓団の活動は、堀崎氏の個人的な趣味(アウトドア・DIY)の活動から始まり、それを社会課題の解決に結びつけることでNPO法人としての活動となり、連携先となった児童養護施設のニーズに応える形で発展してきました。

堀崎氏がNPO活動として重視している社会課題は2つです。1つは「林業の衰退やライフスタイルの変化、過疎化・高齢化などで人が入らなくなり、荒れた山林が増加していること、また都市部でも荒れた空間(空き家)が増えている」ことです。

もう1つが「虐待や貧困などから社会的保護が必要とされる児童は急増しているものの、それを受け止める社会福祉制度には限界がある」ことです。児童養護施設にいる子は2万人強ですが、堀崎氏は社会的養護の対象外で先の見えない不安におびえるこどもたちの数は日本全体では100万人を超えると指摘しています。

堀崎氏に児童福祉に関心を持った理由を尋ねると、「大学生時代に児童相談所にやってくる児童を支援するボランティア活動に関わった経験が大きかった」と答えてくれました。以下、堀崎氏のコメントです。

「高校時代まで比較的恵まれた環境の同級生に囲まれていたので、貧困、虐待などさまざまな家庭環境にある児童にはじめて直接触れて衝撃を受けました。子どもたちに何かしてあげようとしても大したことはできない自分自身への歯がゆさもありました。社会人となり30代後半から里山通いをするなかで、里山の心を開いてくれる力、ふるさととしての活用可能性に気づきました」

「児童養護施設の子どもたちの多くは、虐待などのトラウマを心に抱えながら誰よりも帰る家を求めています。児童養護施設の子どもたちに荒れた山林や空き家を再生する機会を提供し、一緒になって開拓者精神を発揮することで、さまざまな社会課題を楽しみながら克服してふるさとを自分たちの手で創り上げていこう、そうすることが子どもたちの真の自立につながるはずと考え、活動を開始しました」

児童養護施設と進めるふるさとづくり

それでは、里山開拓団の3つの主な活動を紹介しましょう。

まず「児童養護施設のふるさとの山づくり・里山開拓」です。里山開拓団としての社会活動は2009年から始められましたが、2012年から児童養護施設との里山開拓を開始し、活動が本格化しました。

活動の場所は堀崎氏の縁があった八王子の荒れた山林です。5つの児童養護施設と連携し、親と離れて暮らすこども達と一緒に、山林に道、広場、かまど、テーブル、ブランコ、ツリーハウスなどを作ってきました。大人たちは自主的に参加し、コストがかからない活動となっています。最低限かかるコストは助成に頼らずに、企業や個人からの寄付、企業向けの自主事業などの収益でまかっています。

2つめの「児童養護施設とのふるさとの家・さとごろりんづくり」の活動は、2023年から開始されました。里山開拓の経験を活かして、築300年の古民家をみんなの力でリフォームし、帰るべき家を失った児童養護施設のこどもたちに、(帰ることができる)ふるさとの家をつくろうという取り組みです。「さろごろりん」と名付けられた古民家では、囲炉裏、薪ストーブ、ハンモックが設置され、くつろげる居場所が創られています。

3つめの「児童養護施設との自立応援の家・まちごろりんづくり」は、児童養護施設の卒業後の自立を応援する家づくりを行う活動として、2024年から開始されました。都心の空き家を期間限定・無償で借り受け、こどもたちと一緒にリフォームをし、期間限定ですが家賃無料で利用できるようにしています。世田谷、豊島に続き、2025年7月には新宿にも「まちごろりん」が開設されました。

里山開拓団が目指す社会

里山開拓団の活動は、2019年に「第8回健康寿命をのばそう!アワード・厚生労働省子ども家庭局長優良賞(団体部門)」、2020年に「第8回グッドライフアワード環境大臣賞・最優秀賞」を受賞。まさに児童福祉と環境保全の両面から、活動が評価されてきました。

また、2021年には環境白書に取り組み事例として紹介されました。里山開拓と「さとごろりん」は東京圏郊外ではありますが山村地域での活動、「まちごろりん」は都市地域での活動でであり、環境省の地域循環共生圏(都市と農山村をつなぐ圏域での取り組み)に相当する活動になっています。

NPOのWEBサイトでは、里山開拓団のビジョンが堀崎氏の丁寧かつ熱量のある言葉で綴られていますので、一部を抜粋し、共有します。

「一見平和で豊かにも見える日本には、誰も見向きもしない荒れた山林や空き家があふれる一方で、明日の居場所にも困る人があふれるという社会矛盾が厳然として存在するのです。・・・日本社会のひずみというマグマが大きく膨らんでいて、それが最も地盤の弱いところから順に噴出しはじめたものととらえるべきなのです」

「私たちは、最初からあきらめるのではなく、長年誰も近寄ろうとしなかった荒れた山林や空き家に自ら直接関わってみて、新たな可能性を想像してできることを試行錯誤するところから始めました。15年以上続けてみて・・・手ごたえが得られるようになりました。そして、この活動をずっと楽しみながら続けて拡げていったその先には、もしかしたら本当に心豊かな社会が生まれてくるのではと妄想できるところまでやってきたのです」

堀崎氏が見据えている問題は、環境と福祉の問題の根本にあり、目指していきたい社会はその根本を解決した理想の社会であることがわかります。里山開拓団の活動では理念を常に確認し続け、それを実践に落とし込んでいることがよくわかります。

「私たちは荒れた山林や空き家のなかにふるさとを自分たちの手で創り出そうと15年取り組んできました。冗談ではなく本気です。でも、私たちは、こどもたちのために里山に遊び場をつくってあげたり、こどもたちに家賃無料の家を作ってあげたりしている訳でもありません。私たちは、開拓仲間として一緒になって楽しみながらふるさとを創り出そうしているのです」

「本音のところでは、爽快さのほとばしるあの感覚についてもっと多くの人に共感してほしいのです。なぜかというと・・・わたしたちの活動を推進するためにはそんな感覚に共感することが不可欠なのです。そここそがこどもも大人も心豊かになれる暮らしや社会をつくるための第一歩なのです」

環境と福祉の統合に向けた多様な実践

今回は、環境と福祉の統合をテーマにした連載の番外編として、実践事例を2つ紹介しました。

環境と福祉といってもそれぞれに幅広く、ヨコタ東北が中心となっている事例は廃棄物問題と障がい者福祉、里山開拓団では里山保全などと児童福祉の統合に関するもので、異なるテーマを扱っています。

異なる主体がそれぞれの場で行う活動が、異なる契機や経緯を持って発展するのは当然のことですが、共通点があります。

1つは環境と福祉を統合することで、異なる分野の関係者とつながり、より魅力的で価値ある活動を創造できるという点です。

2つめには環境と福祉の統合を図る活動は、両者の問題の根本にある社会構造の問題への気づきや社会転換の理念を深めてくれるという点です。

そして最後に、魅力的な価値があり、かつ深い理念を持つからこそ、環境と福祉の活動は他地域にも伝播し、また新たな活動へ波及していくという点です。このダイナミズムが生じてこそ、社会転換が大きな潮流となっていきます。

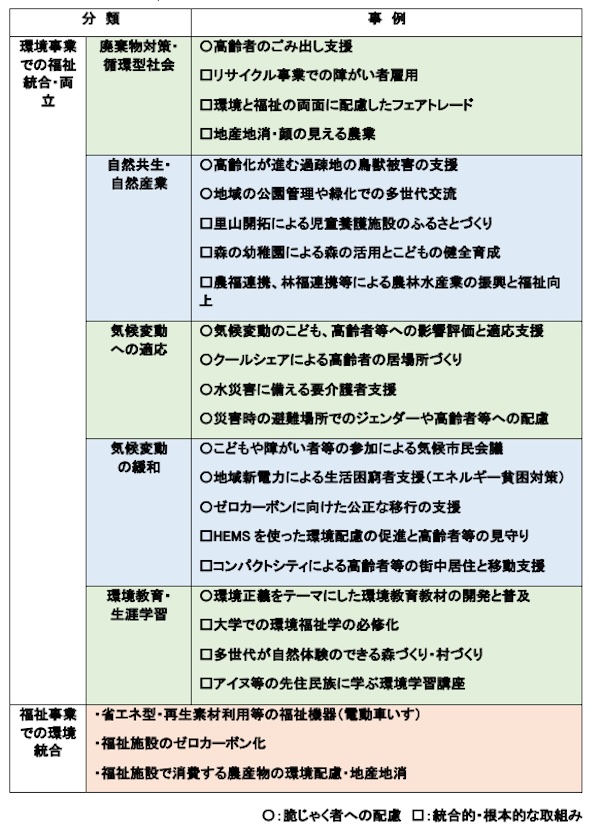

環境と福祉の統合に関する活動は、他にもあります。表1に示すような、多様な切り口の活動があり、既に実践されています。この表は炭谷茂編著(2007)「環境福祉学の理論と実践」の中で紹介されている事例を参考に、気候変動の分野などを追加して作成したものです。

表1 環境と福祉の統合に関する活動の分類と事例

こうした活動があたり前のこととして普及していくとともに、環境と福祉の根本的問題に踏み込む理念が深まり、社会転換の推進力となることを期待します。

「環境と福祉」 の連載は、今回が最終回となります。これまで長きにわたってご愛読いただきありがとうございました。

次回からは「サステナビリティがつなぐもの」と題して、新たな連載がスタートします。サステナビリティについてあらためて考え、何が問題でありそれをどう解決していくべきかを問い直す場にしたいと考えています。

引き続きよろしくお願いいたします。