110年以上の歴史を持つ、世界有数の旅行会社である株式会社JTBは、コロナ禍という危機を乗り越え、近年、見事なV字回復を果たしています。それを支えたのは、旅行業にとどまらない「交流創造事業」への転換でした。2000年代以降から同社が掲げる「交流創造事業」の概要、「サステナビリティ×交流」の観点で取り組んでいる事例とその成果について、同社の執行役員 サステナビリティ担当(Chief Sustainability Officer)の玉垣知子さんに聞きました。

「交流」によってサステナビリティを経営に実装するJTB

——はじめに、旅行会社である御社が「交流創造事業」を事業ドメインとした経緯、理由を教えてください。

玉垣 JTBは、1912年3月にジャパン・ツーリスト・ビューロー(Japan Tourist Bureau)として誕生し、2025年で創立113年を迎えました。その歴史の中で旅行業を軸にビジネスモデルを変革させながら事業を展開。2000年代以降は、旅行を軸にさらにビジネスを拡張させるべく、「交流創造事業」を新たな事業ドメインとして掲げています。

JTBは旅行会社、旅行代理店というイメージが強いと思いますが、「旅行」だけでなく、「交流」を重要なキーワードに据えて、サステナビリティを経営に実装することを目指しています。

——「交流創造事業」は、コロナ以後の御社のビジネスを支える原動力にもなったそうですね。

玉垣 はい。「交流創造事業」とは、デジタルを基盤に人の力を生かし、地域や組織の価値を共創し、人流や情報流・物流を生み出すことで、人と人、人と地域、人と組織の出会いと共感をサステナブルにつくり続けることを目指した事業活動のことです。

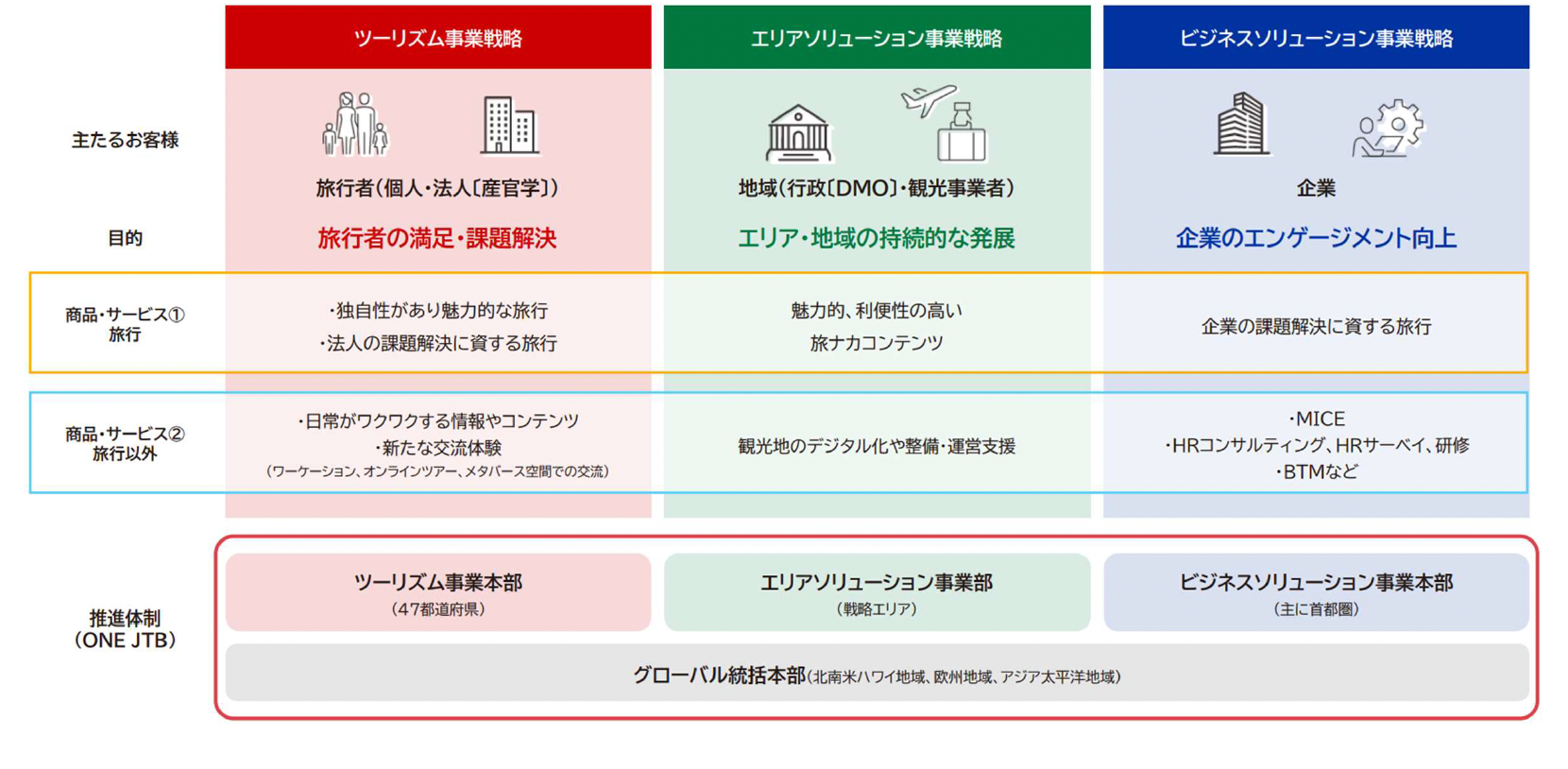

旅行者の満足・課題解決を目的とした「ツーリズム事業戦略」、エリア・地域の持続的な発展を目的とした「エリアソリューション事業戦略」、企業のエンゲージメント向上を目的とした「ビジネスソリューション事業戦略」という3つの戦略を柱に展開しています。

どの柱も基盤にあるのは交流創造です。旅行者の満足や法人、地域の課題解決に向けて幅広い商品サービスを提供しています。

——地域の発展にも貢献する「交流創造事業」は、サステナビリティな社会実現のための事業活動なのですね。

玉垣 そうですね。ただ、SDGs誕生(2015年)より前、2000年代前半より現在の「交流創造事業」の基盤となる考え方がスタートしています。そもそも弊社では、創業当時からサステナブルに通じる世界観で経営してきたことがSDGsにもつながっています。以前から経営理念として「地球を舞台に人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献すること」を掲げていましたが、現在はそこに、2030年に向けたSDGsの達成も意識しながら、その先まで見据えたサステナブルな社会の実現を目指しています。

「サステナビリティ×交流」の視点で、オーバーツーリズム等の課題解決に寄与

——「交流創造事業」では、サステナビリティ×交流を起点に、デジタルやテクノロジーを活用し、地域課題の解決に挑んでいるそうですね。具体事例を教えてください。

DXによって、交通渋滞ゼロを実現! 熊本県「鍋ヶ滝公園」

玉垣 熊本支店が熊本県阿蘇郡小国町とともに、オーバーツーリズム対策とサステナブルな観光を目指して取り組んでいる、自治体とのコラボレーション事例をご紹介します。

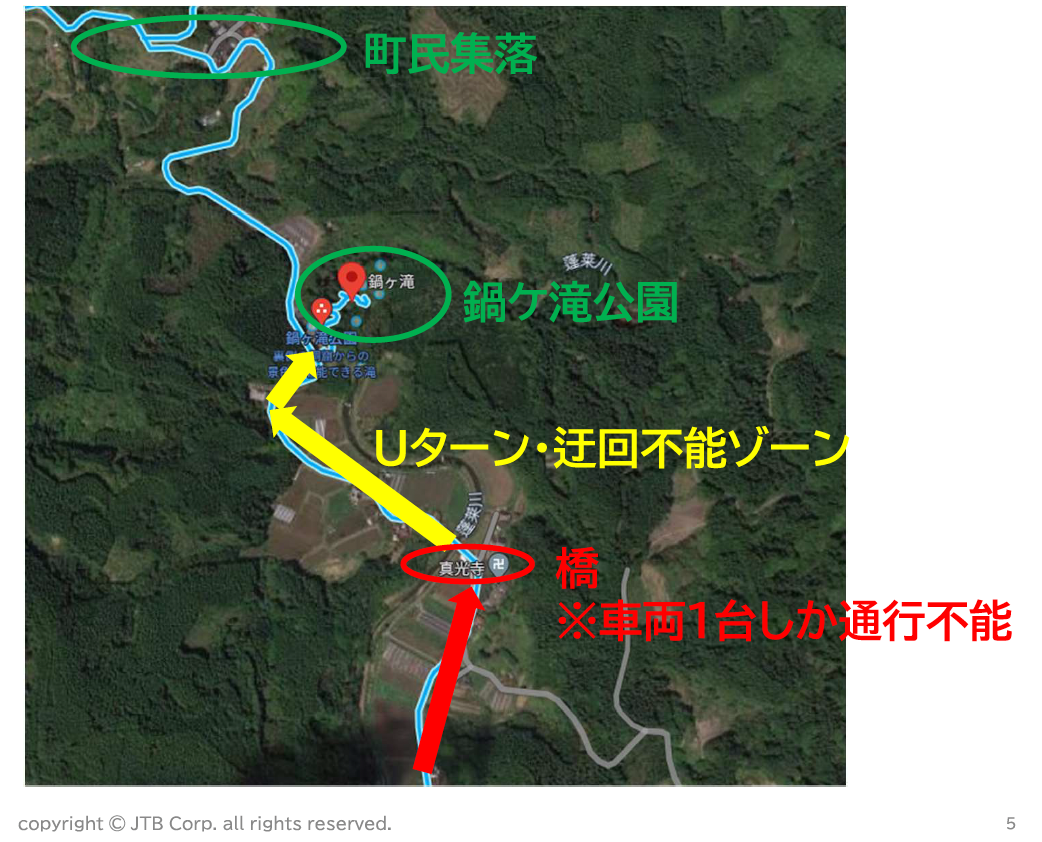

小国町には、年間約20万人が訪れる人気の景勝地「鍋ヶ滝」と駐車場を併設した「鍋ヶ滝公園」があります。

この場所は小さな山間部にあり、アクセスするための道路が非常に限定的なことから行楽シーズンには大渋滞が発生するという問題がありました。しかも、その道路は「鍋ヶ滝」の先にある集落で暮らす人たちの生活道路でもあるため、町民の皆さまの生活に支障をきたす事態が開園以来続いていたのです。

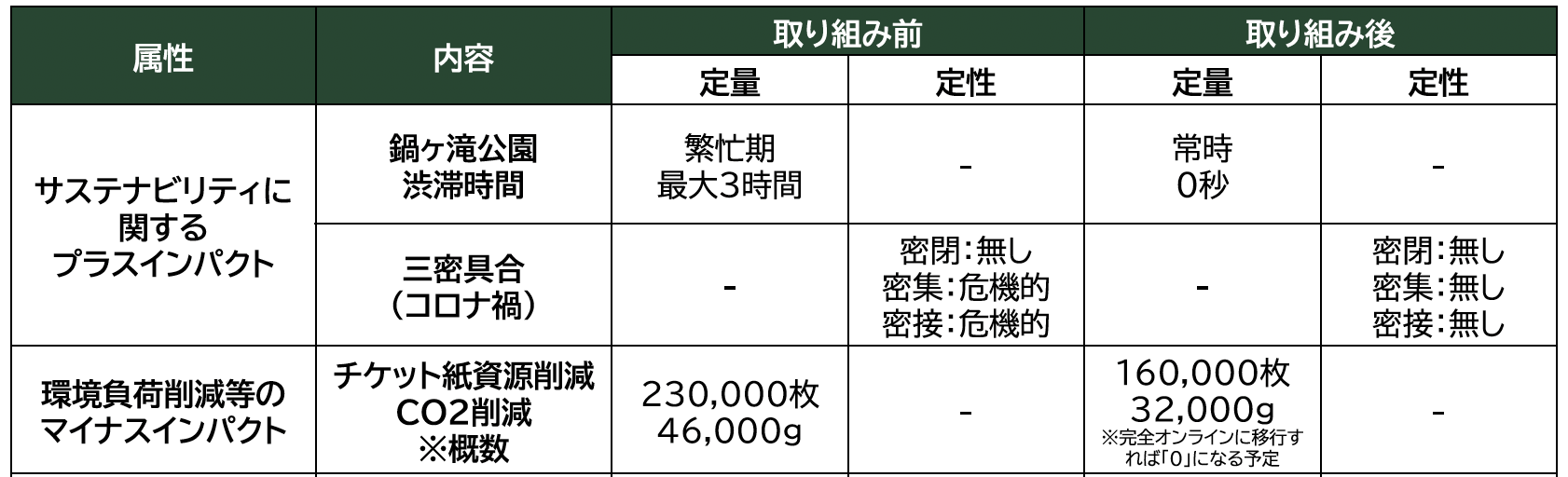

この問題解決に向け、小国町に対してJTBグループでは、観光予約システム「チケットHUBⓇ」を提案。さらに、インターネットが苦手な方向けに、販売窓口とコールセンターも設置し、時間ごとに訪れる方の人数をコントロールすることで、駐車場利用を最適化。2022年以降は、繁忙期においても交通渋滞ゼロを実現しています。

本事例は、地域とJTBが一体となり、JTBのソリューションによって地域課題を解決したものです。

なお、この取り組みはグリーン・デスティネーションズ※の「世界のサステナブル観光地トップ100選 2022年」や、「グリーン・デスティネーション・アワード2023」において、「観光地のガバナンス体制の構築・観光地の再生」部門で3位に選ばれるなど、世界的にも評価されたことも私たちにとって、うれしい出来事でした。

※持続可能な観光の国際基準の制定・管理を行うGSTCⓇ(グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会)より認定を受けた国際認証団体

サステナビリティの要素を含む、訪日外国人観光客(インバウンド)向けパッケージ旅行「サンライズツアー」

——JTBグループの“交流創造”には、観光の最適化も含まれるのですね。

玉垣 はい。 JTBグループで訪日旅行を専門とするJTBグローバルマーケティング&トラベルが提供する「サンライズツアー」もそのひとつです。

サンライズツアーは、1964年に日本初の訪日外国人観光客向けパッケージツアーブランドとして開始以来、延べ800万人以上の外国人のお客さまにご利用いただいています。2020年からは、サステナブルな商品づくりへの取り組みを進め、「環境への配慮」「文化交流・異文化理解」「社会貢献」の要素を含む商品を多数取り揃えてきました 。

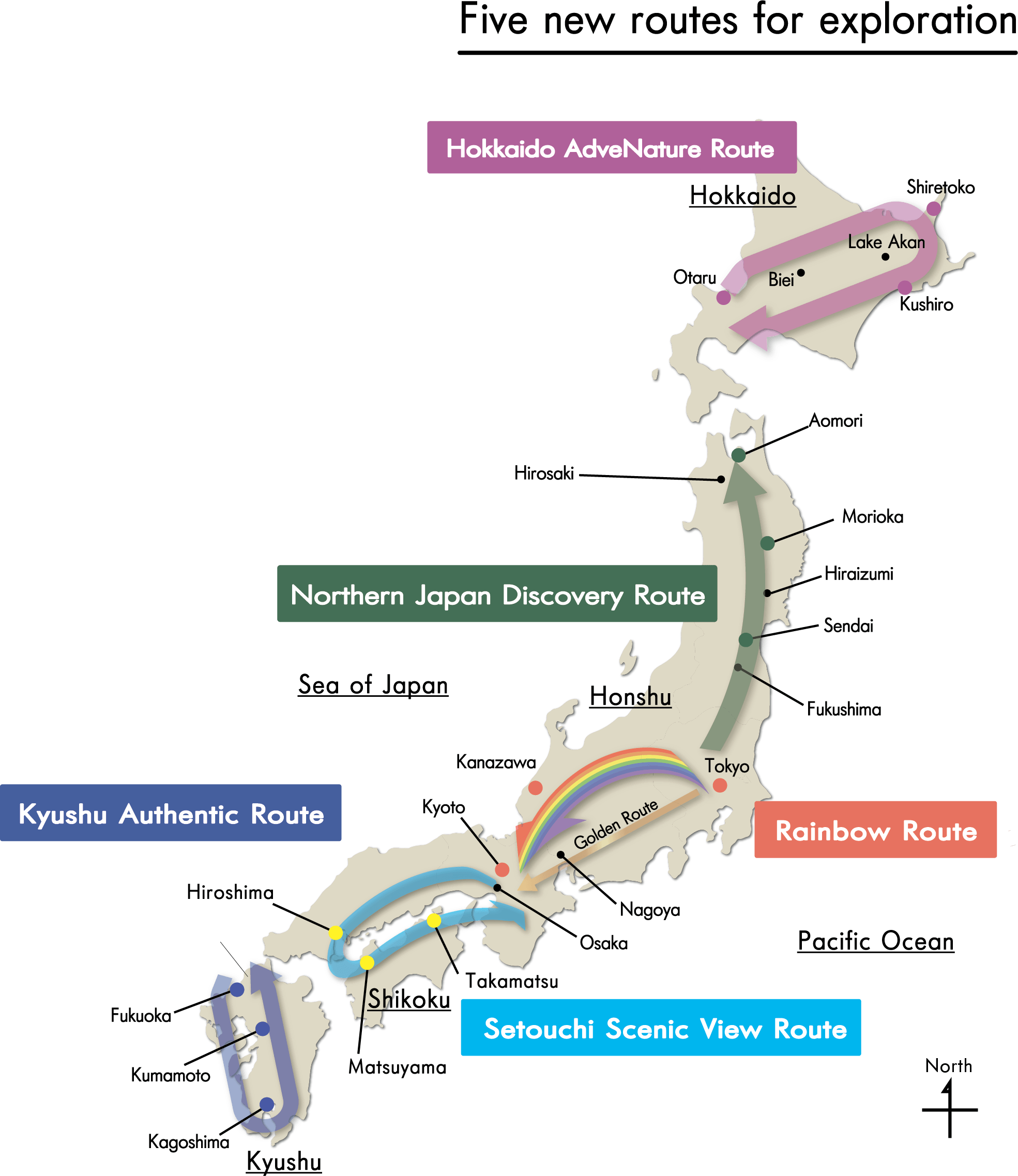

また、人気観光地に旅行者が集中するオーバーツーリズムの解消と地域への訪日人流創出も目指しています。そこで、2022年から新たなインバウンドルートの開発を行い、2024年までに北海道・東北・北陸・せとうち・九州の5つのルートを用意しました。

人気の観光地だけを目指すのではなく、「このように周遊すると、地域のこんな魅力に出会えます」といった提案をすることで、地域の活性化につながる持続可能な新しい観光の実現を目指しています。

インバウンドの山梨県内周遊を促進する「カイ・フジヤマロード構想」

——新たなインバウンドルートを開発することで、インバウンドを分散させるわけですね。

玉垣 そうですね。インバウンドの山梨県内周遊を促進する「カイ・フジヤマロード構想」もまさにそれに該当します。

山梨県には富士山があり、東京と大阪の間というゴールデンルート上に位置することで、全国的に見ても外国人観光客の訪問者数が多い地域です。ただ、観光客が富士山周辺の河口湖エリアに一極集中していることと、1人当たりの旅行消費額の低さが課題となっていました。

そこで山梨県甲府支店では、河口湖エリアで発生しているオーバーツーリズムの解消を目指し、インバウンドが県内の別地域を周遊できるような大きな流れをつくることを目的に、現在「カイ・フジヤマロード構想」を進めています。

構想の戦略は、大きく3つです。

1.強い点(観光コンテンツ)の開発

2.点を線でつなぐための周遊手段の整備

スマホ1つで県内の交通手段を不便なく乗り降りできる仕組みを構築。観光をアシストするモビリティレンタル事業などをJTBグループが展開しています。

3.線を面にする拠点の開発

観光の拠点となる、河口湖駅前の「ツーリストベース河口湖」、笛吹市の絶景スポット「FUJIYAMAツインテラス」、同施設の駐車場内にあるカフェ「リリーベルヒュッテ」の運営をJTBグループが担っています。

この「カイ・フジヤマロード構想」によって、2028年にはインバウンドの活発な県内周遊を生み出すとともに観光消費額を向上させることを目標としています。

香川県高松市の産官学連携による観光交流拠点開発プロジェクト

——JTBグループが自治体と深く関わることで、課題を解決しながら地域の観光を発展させ、“交流創造”を実現しているのですね。

玉垣 おっしゃる通りです。最後に、香川県高松市の事例をご紹介します。2024年2月、JTBグループは香川県の高松市中央卸売市場を新たな観光交流拠点とする開発プロジェクトに参加しました。

うみまち商店街では、店舗の減少に伴い来訪者も減少傾向にあるという課題がありました。そこで、市場への新たな人流を創出し地域の賑わいづくりに貢献するため、飲食店と交流スペースを併設した観光交流拠点の開設に至りました。

「観光業」・「サステナビリティ」・「地域づくり」の3つをキーワードとして、「社会から誰一人取り残さない」をテーマに、流通されづらい食材を活用した飲食店「クセモノズ」、地域と旅行者をつなぐサステナブルな交流拠点「SICS(※)サステナブルラウンジ」を開業しました。

※SICS(シックス):JTBの事業「瀬戸内アイランド・コンシェルジュ・サービス」の略称

「クセモノズ」では、高松市、JTB、市内の小学校の産官学で、地域の未利用魚や野菜などを活用したレトルトカレーを開発して販売したところ、1ヶ月で3000食以上を売り上げました。

「SICSサステナブルラウンジ」では年間を通じて63回のイベントを開催し、延べ約6000名の集客を実現。県内の企業と観光客との接点を創出しながら、新たな瀬戸内の観光交流拠点として、情報発信にも寄与しています。

なお、キーワードとして掲げた「地域づくり」においては、新たな学校教育と地域づくりのスタイル構築が認められ、香川県が主催する「かがわフードロス大賞・優秀賞」をダブル受賞したほか、レトルトカレープロジェクトは、令和6年度香川県教職員論文で最優秀賞を受賞。ほかにも、2025年6月には、一般社団法人日本旅行業協会が主催する第3回「JATA SDGs アワード」にて、地域課題を地域の宝に変革したことが評価され、経営部門・優秀賞を受賞しました。

こうした多数の受賞、多くのメディアで取り上げられたことも成果のひとつです。しかし、何よりも観光業・サステナビリティ・地域づくりは、ビジネスベースで両立できることを証明できたのが一番の成果だと感じています。

2050年にはすべての商品をサステナビリティベースなものに

——最後に、「サステナビリティ×交流」の観点から、今後の展望をお聞かせください。

玉垣 今はまだ「JTB=旅行会社」というイメージを持たれている方が多いと思います。交流創造事業を掲げる弊社が、さらに事業領域を拡大しながら交流を推進することによって地域の課題を解決し、より良い社会の実現に貢献できるような価値提供をしていきたいと思っています。

そして、2050年までに弊社が提供するすべての商品・サービスがサステナビリティをベースとしたものになることを目指し、取り組みを進めているところです。