連載開始にあたって

筆者が在籍する武蔵野大学は、2023年4月に「環境システム学科」を発展させて「サステナビリティ学科」を設置しました。サステナビリティという名前をつけた学科(あるいは学部)は日本初とされます。

企業では「サステナビリティ」や「サステナビリティ推進部」などの専任部署を設置することが多くなっています。しかし、サステナビリティという言葉は日本ではまだ一般的なものとなっていないようです。これから始める連載がサステナビリティという考えかたや方法を明確なものにして、サステナビリティを目指す実践がさらに普及していく基盤になればと考えています。

この連載のタイトルは、「サステナビリティがつなぐもの」としました。これは筆者がサステナビリティの実現のための要諦は“つなぐ”ことにある、と考えているからです。これまでも、個別の問題を解決しようという個別の主体の努力はなされてきましたが、個別的アプローチには限界があります。また、本来“つながっていた”ものを分断してきたことが諸問題の元凶となっています。

サステナビリティを損なう諸問題の解決策として、また目指すべき社会の理想として、“つながり”の再構築が必要だと考えます。本連載では、異なる問題分野や専門をつなぐ、あるいは異なる立場の人をつなぐ、未来と現在・過去をつなぐ、地域と地域をつなぐなどといった観点から、サステナビリティの実現方策や理想を共有していきます。そして初回は、「サステナビリティを共通言語にする」ことから始めようと思います。

さて、みなさんは「サステナビリティとは何か」と問われたら、どのように答えるでしょうか。優等生的な回答としては、「持続可能性という意味で、将来にわたって続けられる社会や環境の状態のこと」のようなところでしょうか。「人間社会の基盤となる地球の自然資源や生態系を守ること」という環境重視の答えもあり、「環境を保全しつつ、社会・経済を発展させるバランスをとること」という答えもあるでしょう。

どれもが正しいように思えますが、それぞれ着眼点が違っていて、そのことがサステナビリティという概念のあいまいさを表しています。まずは、サステナビリティという概念がどのようにあいまいなのか、なぜあいまいなのか、あいまいさを解消するにはどうしたらいいか、を考えていきます。

日本における「サステナビリティ」と関連ワードの位置づけ

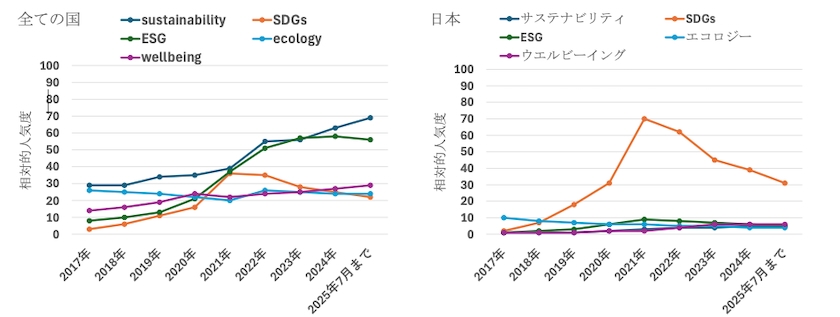

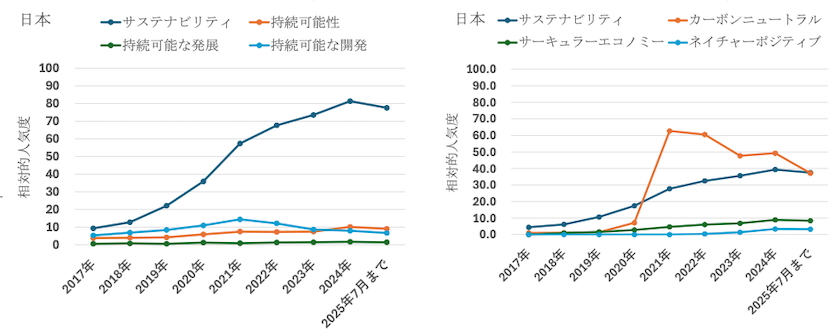

最初に、「サステナビリティ」や「SDGs」などのキーワードがどのように認識されているかを確認してみましょう。Googleトレンドでは、キーワードごとにGoogle検索数の人気度をみることができます。設定したキーワードの最大値を100とし、それぞれの検索数を指数化したものを相対的人気度としています。

図1 世界すべての国と日本におけるサステナビリティと関連キーワードの相対的人気度の推移

図2 日本におけるサステナビリティと関連キーワードの相対的人気度の推移

出典)図1、図2ともにGoogleトレンドの結果をもとに作成

以上のデータから、次のことがわかります。

- 世界の全ての国の合計では、「サステナビリティ(sustainability)」のキーワード人気度は「ESG」とともに2020年以降、上昇傾向にある。これに対して、日本では「SDGs」の人気度が圧倒的に高い。その人気度は2021年をピークに減少傾向にあるものの、「サステナビリティ」や「ESG」を大きく上回る。(図1)

- 日本では「サステナビリティ」に代わる表記として「持続可能性」「持続可能な発展」「持続可能な開発」という言葉が使われるが、これらの中では「サステナビリティ」の人気度が高く、しかも上昇傾向にある。また、「サステナビリティ」の具体的な分野では、「カーボンニュートラル」の人気度が高く、「サーキュラーエコノミー」や「ネイチャーポジティブ」を大きく上回る。(図2)

この結果から、日本では世界諸国に比べて「SDGs」の普及に成功を収めた稀有な状況にありますが、「サステナビリティ」はあまり定着していないことがわかります。

一方、世界的にみれば「サステナビリティ」の人気度は近年になって高まってきています。日本でも「サステナビリティ」という言葉への定義や規範などを共有化し「サステナビリティ」を共通言語としていくことが重要だと考えられます。

それは世界的に「SDGs」よりも「サステナビリティ」のほうが注目されているからではなく、「SDGs」は「サステナビリティ」のゴールを指標化したものに過ぎないからです。「SDGs」をさらに活用しつつ「サステナビリティ」の理解を広げ、定着させることが必要だと考えます。

なお日本の検索キーワードにおいては、「持続可能性」や「持続可能な発展(開発)」よりも、「サステナビリティ」の人気度が圧倒的に高くなっています。このこともあり、本連載ではサステナビリティ(日本語訳:持続可能性)という言葉に、持続可能な発展(開発)という言葉も含めるものとして扱っていきます。サステナビリティ(持続可能性)は目指す状態であり、持続可能な発展(開発)はその状態を目指すプロセスであると定義することができますが、状態とプロセスは不可分で一体的なものだからです。

長所であり短所でもある、サステナビリティの「あいまいさ」

サステナビリティという言葉は、定義や重点があいまいであるために(つまり、もやもやした言葉であるために)、利害の違う立場や異なる文脈で自由自在に使われています。このあいまいさがサステナビリティの特徴ですが、この特徴は長所とも短所ともなります。

長所の側面としては、サステナビリティという言葉が合意形成の場での便利な道具として使われてきたことがあげられます。たとえば、次のようなことです。

- 環境問題という制約に対して、悲観的、退廃的、あるいは劇的な対応による混乱をもたらすことなく、前向きなビジョンを提示してきた。

- 先進国と途上国という経済発展の段階が異なる国々を、地球規模の環境問題に取り組む土俵にのせてきた。

- 公益的な環境保全と私益を追求する経済は根本的に両立しにくいものであったが、対立を統合化し、グリーン成長という方向性を打ち出してきた。

- 3に加えて、貧困や平和などの社会開発の目標を統合化し、多様な分野を統合することができた。

これらの例については、次節のサステナビリティの規範拡張の系譜において具体的に記します。このように八方美人的で接着剤としての機能があることが長所であるわけですが、その裏返しとして、短所の側面が現れます。いくつかの文献(参考文献1、2、3)をもとにして、短所を指摘する意見をまとめたのが以下の5つです。

- 深い論点を覆い隠してしまうため、社会や経済のありかたへの根本的な議論を深めることがなく、慣性のシステムを維持し、社会変革を避ける結果をもたらす。

- 抽象的で厳密さを求めない概念として使われるため、少しだけの改善やよいところだけの自己アピールに使われる(ウオッシュとなりやすい)。

- 多様な立場や利害関係者によって自分に都合よく解釈されやすく、それぞれの考えかたや価値の置きかたが異なるため、具体的行動や政策形成において齟齬が生じる。

- 結局、経済成長を優先的に考える関係者が多いため、経済成長の正当化や経済成長のための手段として使われてしまい、経済中心主義が是正されない。

- 上記のような軽薄さや矛盾、ネガティブな側面があるため、さまざまな角度から批判的・懐疑的な立場(アンチ派)が生じやすく、あるべき理想の実現の障害となる。

サステナビリティに関する国際的トピックの流れ

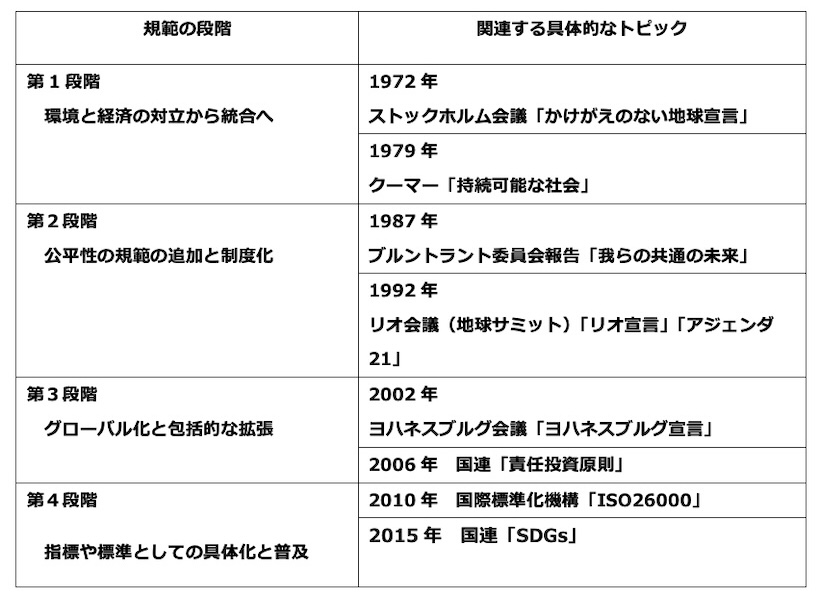

サステナビリティのあいまいさは、もともとあったものではなく、時代ともにサステナビリティが捉える範囲や目的が追加され、規範が拡張されてきた結果だといえます。サステナビリティに関する国際的なトピックの系譜を4段階にまとめました。

表1 サステナビリティに関する国際的なトピック年表

出典)各種資料より筆者作成

まず第1段階(1970年代)では、環境と経済の対立を解消し、統合するという観点からサステナビリティ(持続可能な発展)という考えかたが提示されました。1970年代は経済成長による弊害としての環境問題や石油危機によるエネルギー問題への意識の高まりなどがあり、経済成長を抑止すべきとする「ゼロ成長論」が高まり、技術革新で成長を続けるべきとする「経済成長擁護論」と対立関係にありました。

その状況の中で、1979年にアメリカの政治学者であるクーマーが「持続可能な社会」という“環境制約を前提にしつつ経済成長を追求する新たな道”を示しました。この考えかたが第2段階の動きにつながりました(参考文献4)。

第2段階(1980年代・1990年代)では、環境と開発をテーマとする国際会議で持続可能な発展が取り上げられ、報告書や宣言などが出されました。元ノルウェ―首相のブルントラント女史が委員長を務めた「環境と開発に関する世界委員会」では、「われら共有の未来(Our Common Future)」と題した報告書をまとめ、持続可能な開発(サステナビリティ)という考えかたを国際的に確立し、1990年代以降の取り組みに影響を与えました。

この報告書の中で、持続可な開発とは「将来世代のニーズを損なうことなく、現在世代のニーズを満たす開発」と定義されました。ここで示された理念を実行に移すために開催されたのが1992年のリオ会議(国連環境開発会議、地球サミット)です。

第3段階(2000年代)では、リオ会議から10年後に開催されたヨハネスブルグ会議(リオ+10)において、持続可能な開発の重要性が再確認されました。ヨハネスブルグ宣言では、将来世代(子どもたち)に対して「我々は、持続可能な開発の、相互に依存しかつ相互に補完的な支柱、すなわち、経済開発、社会開発及び環境保護を、地方、国、地域及び世界的レベルでさらに推進し強化する共同の責任を負う」と記しています。

そして、国連アナン事務総長(当時)の呼びかけがあり、国連グローバル・コンパクトとUNEP FI(国連環境計画金融イニシアティブ)が中心となり、機関投資家向けの「国連責任投資原則」が制定されました。それまでも社会的責任投資(SRI)という投資基準がありましたが、環境(E)・社会(S)・ガバナンス(G)に配慮するESG投資という枠組みが具体的に示されることで、投資におけるサステナビリティへの配慮が必須のものとなってきました。

第4段階(2010年代)では、サステナビリティのさらなる具体化や標準化が進みました。2010年には企業や組織の社会的責任(CSR)に関する国際的なガイドラインとしてISO26000が作成されました。これが企業のサステナビリティの具体的な基準として活用され、ESG投資を促す基盤となってきました。さらに、2012年に再びリオで開催された「リオ+20」の会議において、サステナビリティのゴールと指標の必要性が提案され、2015年に2030年の目標を示すSDGsが作成されました。

国際的な動きは、日本を含む世界各国の政策に与えてきました。日本の環境政策においても、環境基本法や環境基本計画、さらには環境未来都市・SDGs未来都市の計画などで、国際的な議論に協調するサステナビリティの考えかたが採用されてきています。

このように、サステナビリティは国連と環境と開発の会議の検討が中心となって、体系化・具体化がなされ、行政の政策や民間投資や企業経営などに影響を与えてきました。こうした系譜からわかることは、サステナビリティという考えかたは、常に対立を解消し、問題解決のための協調や巻き込みを図るための道具として拡張されてきたということです。

環境と開発(経済)の対立から始まり、現在世代と将来世代、先進国と開発途上国の対立を解消するために、さらに投資家を巻き込むために、考えかたが拡張されてきました。このことがサステナビリティの「長所であり、短所である」あいまいさを生み出してきました。そして、国際的なサステナビリティの議論とは別に、サステナビリティの“つまみ食い”や“いいとこどり”をしてきたことが、そのあいまいさをさらに増殖させてきたといえます。

サステナビリティに関する規範をどのように拡張していくか

表1に示したように、サステナビリティは、環境面の制約を示すだけでなく、経済や社会、ガバナンスのありかたに踏み込んだ規範を提示してきました。

しかし、サステナビリティの規範は固定されたものではなく、時代の進展に伴い新たな規範の追加や力点の変化がみられ、今もまた進化しつつあります。ここで6つの視点、「環境制約」「公平性」「活力形成」「ガバナンス」「レジリエンス」「よりポジティブ」から、サステナビリティの規範の変化を考えてみましょう。

まず、第1の「環境制約」についてです。1970年代は人口や経済活動の拡大基調のなかで、資源・エネルギーの有限性や自然の持つ同化能力、再生能力などの観点でサステナビリティが語られていましたが、1990年代以降は気候変動の問題がクローズアップされ、最優先の課題の1つになってきました。

また、気候変動と同様にリオ会議で条約が制定された生物多様性についても、野生生物の絶滅速度が加速化しており、自然再生や自然の権利の保障などの観点の重要性が高まってきています。

第2の「公平性」とは、強者と弱者の格差や不平等の解消に関することです。当初のサステナビリティの主題は国際的な南北格差の是正(地域間の公平性)にありましたが、ブルントラント委員会報告では子ども達の要請に応える世代間の公平性が打ち出されました。

さらに、 SDGsでは社会的包摂(誰も取り残さない)がアピールされ、広範で多様な弱者の公平性を視野に入れてきました。そもそも、SDGsは環境と開発の議論を具体化するだけでなく、社会開発の目標である MDGsを取り込んでおり、公平性の側面がより多く取り上げられています。

第3の「活力形成」に関しては、経済面の活力をサステナビリティの基盤として位置付けることで、環境制約の規範の受容性を高めてきましたが、2000年以降は環境制約への取り組みを通じた経済成長(グリーン成長)が国内外の政策で強く打ち出されるようになってきました。これは、環境配慮と経済成長はデカップリングが可能であるという前提に立つものです。

一方で、経済の量的ではなく質的な成長、脱経済成長が提起されるようになってきました。公平性の観点のみならず、経済面によらない活力という点でも、サステナビリティにおける社会面のウエイトが高まってきています。

第4の「ガバナンス」は、「責任投資原則」の中で打ち出されました。これは企業経営のサステナビリティにおいて、財務はもとより、環境面、社会面での貢献を行う基盤として経営システムの健全性や透明性が重要という観点です。

営利追求が存在基盤とならない行政の政策や市民活動においても、住民参加や共創などが不十分なままゼロカーボンが進められているという問題もあり、さまざまな分野でのガバナンスが重視されていくと考えられます。

第5の「レジリエンス」の規範の追加は、特に日本の環境政策において顕著にみられます。日本の環境政策では東日本大震災及び福島原発事故の後に「安全」がキーワードとして追加されてきました。また気候変動への適応策の法律が策定され、普及が進められてきていることもあり、「レジリエンス」もまたサステナビリティのテーマになってきています。

第6の「よりポジティブ」については、ネイチャーポジティブやリジェネラティブなどの考えかたがクローズアップされてきたことがあげられます。「将来世代のニーズを損なわず、現世代のニーズを満たす」という現状維持的な意味合いに留まることなく、自然を「現状よりも増やす、改善する」、生態系や社会システムを「再生・回復させる」という考えかたが出てくることで、サステナビリティはより積極的な活動を含むものへと拡張されます。

諸問題をつなぐという意味では、統合的解決・同時解決だけでなく、統合的発展・同時発展、統合的再生・同時再生へと目標の置きかたが変わってきています。

筆者が提案する「サステナビリティの5つの規範」

サステナビリティのあいまいさは、問題解決のための調整手段としてサステナビリティが使われてきたことよる宿命的な性質によるものですが、筆者はサステナビリティのフレーミングを明確にすること(規範を明確にすること)は可能であり、それを共有することであいまいさの短所が改善できると考えています。

また、サステナビリティの規範が常に変化していくとしても、ある程度、普遍的なものを設定することは可能です。これまで拡張されてきた規範を包括的に捉え、整理してみます。

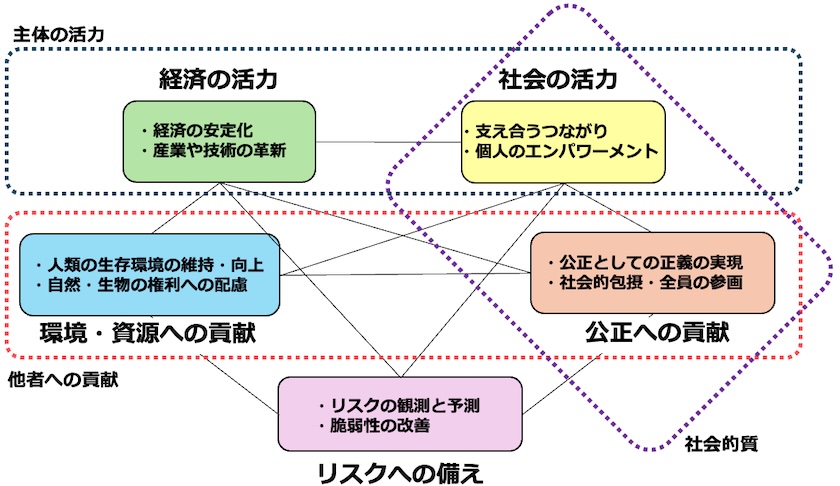

筆者はもともと、環境・経済・社会の統合的発展というサステナビリティの一般的なとらえかたに問題がある、特に社会面があいまいで、もっと具体的に捉えないといけない、と考えていました。この考えかたから、サステナビリティの規範を①主体の活力、②環境・資源への配慮、③公正への配慮、④リスクへの備えという4つに整理していました(参考文献5)。経済は①の主体の活力の規範の要素に過ぎなく、経済の活力が低くても社会面の活力が高ければ、それでよいと整理しました。

しかし、まだもやもやすると思っていた中で、最近になって、「社会的質」という概念に出会いました。社会的質については次回以降に詳しく説明しますが、ヨーロッパでアイディアが出され、研究が継続されている考えかたです。

社会的質は、①結節、②エンパワーメント、③社会保障、④社会的包摂という4つの側面で捉えられています。このうち、①と②を「社会の活力」、③と④を「公正への貢献」と捉え、サステナビリティの規範を再整理したものが図1です。これにより、主体の活力を経済の活力と社会の活力に区別することができ、社会的質の概念も組み込むことができます。

図1 サステナビリティの5つの規範(筆者提案/①主体の活力 ②環境・資源への配慮 ③公正への配慮 ④リスク ⑤社会的質)

以下に、5つの規範の特徴を説明します。

- 主体の活力には経済面と社会面があり、どちらの活力もサステナビリティの条件である。この場合の経済は、貨幣経済や市場経済だけでなく、物々交換、贈与、互酬、自給的生産・消費などの多様な形態の生産・配分・消費活動を指すものとする。

- 主体の活力のうち、経済の活力の規範は経済の量的成長だけでなく、質的転換も含めて向上させるものである。社会の活力は、個々のエンパワーメントと個々のつながりによって獲得される。

- 主体の活力があっても他者への貢献がないとサステナビリティは不十分である。この場合の他者への貢献は、環境・資源への配慮と人(公正)への貢献の2つの側面が重要である。

- 他者への貢献とは、他者への加害や問題を解消するというだけでなく、より積極的に(よりリジェネラティブに、よりポジティブに)他者の問題の解決に貢献していくことを意味する。

- 環境・資源の貢献においては、人間の生存基盤となる環境・資源への配慮だけでなく、人間以外の生物種及びその環境への配慮も考えなければならない。

- 人(公正)への貢献においては、格差や不平等を解消するという正義(社会的質における社会保障)と社会的包摂・参画の2つが重要である。

- 主体の活力と他者への貢献が満たされたとしても、災害によって安定は崩される。このために、リスクに備え、非常時のレジリエンスを高めることもサステナビリティの規範となる。

- 5つの規範は相互に関連しあい、規範にかかる取り組みの相互作用により、相乗的にすべての規範を満たすことがサステナビリティの条件となる。

ガバナンスには異なる規範が必要

ESG投資におけるG(ガバナンス)は、図1の5つの規範に含めていません。ガバナンスは5つの規範を実現する仕組みのことであり、システムの健全性や透明性などといった別の規範が必要となります。サステナビリティのガバナンスで重要なことが“つなぐ”、“つながる”ことですので、この連載の次回以降でガバナンスをとりあげていきます。

また、サステナビリティの規範は、ガバナンスの対象となるまとまり、すなわち企業などの組織、地域、世界という単位主体ごとに実現すべきものです。環境・資源への配慮、公正への配慮といった他者への配慮は、各単位主体の外部も含めて配慮されることで、ある単位主体のサステナビリティが他の単位主体のサステナビリティの実現に貢献できていくと考えます。

地方の農山村や地方都市で人口減少や衰退が問題となる地域では、気候変動や生物多様性、国際的な格差などのグローバルな問題がアジェンダとなりにくい状況にあります。地域の持続可能性という意味では、人口減少対策は重要ですが、他者への貢献がサステナビリティの肝であることを考えると、人口減少対策だけではサステナビリティの規範を満たす取り組みとはいえません。地域の自然資源の活用による他地域(都市)との連携を通じて、環境や福祉の側面で貢献していく取り組みをしていくことが、サステナビリティの観点からの地域づくりに求められます。

価値規範の違いによる対立を超えていくために

最後に、サステナビリティの満たすべき5つの規範を共有したとしても、サステナビリティを実現する社会の理想像や実現方策の議論に対立点が残ることをとりあげておきます。価値規範の置きかたや思想によって、規範の具体化のしかたが異なるためです。サステナビリティに関する価値規範の違いが生じる対立点をあげます。

- 環境・資源への貢献において、人間中心主義をどの程度の深さで改めるか。生態系サービスとして自然の利用価値を活用する貢献を行うのか、自然の存在価値(自然の権利)を認め、自然への畏敬の念と尊重を持ち、自然中心主義の方向に社会経済のありかたを変えようとするのか。

- 環境・資源への貢献において、強いサステナビリティ(strong sustainability)と弱いサステナビリティ(weak sustainability)のどちらの立場をとるか。前者は自然資本(自然の環境や生態系資源)と人工資本(技術・知識・インフラなど)が代替不可能とし、自然の保護を最優先に考える。後者は人間の技術による貢献を中心に考える。

- 経済の活力において、貨幣経済や市場経済だけでなく、互酬経済、贈与経済、自給的経済をどの程度、重視していくか。また、経済成長の追求を改め、脱成長を考えるのかどうか。経済の活力の低下を補完するものとして、社会の活力(個々のエンパワーメントと個々のつながり)をどの程度、位置づけていくのか。

- 公正への貢献において、少数意見を軽視する功利主義的正義をどのように改めるのか。将来世代、開発途上国のみならず、高齢者、障がい者、ジェンダー、先住民族、人間以外の生物種などの弱者の視点からの正義をどこかで考慮し、どのように実現していくのか。

- サステナビリティを損なってきた社会の根本にある構造(資本主義、市場万能主義、効率性追求、官僚制・中央集権、グローバル化、機会論的自然観・人間観、人間中心主義、進歩主義など)の何をどこまで変革しようとするか。慣性の構造を変えようとするかしないか。

上記のような対立を解消するために、価値観の違いを理解し合い、相互の学び合い、共創を生み出していく対話のデザインが重要であると考えます。そして、価値観の違いは解消しきれないまで、尊重し学び合う姿勢させあれば、協調的かつ実効的な行動を生み出すことは可能だと考えています。

これから、この連載で「つなぐこと」「つながること」によるサステナビリティの実現の可能性を取り上げていきます。次回は、今回ご紹介した「社会的質」について詳しく取り上げます。

参考文献

1) 松下和夫(2014) 日本の持続可能な発展戦略の検討:―日本型エコロジー的近代化は 可能か― 環境経済・政策研究 7(2) 63-76

2) 遠藤真弘(2024) 環境政策の発展と環境言説 : 持続可能な発展とエコロジー的近代化、レファレンス = The reference / 国立国会図書館調査及び立法考査局 編

3) 福永真弓(2019) サステナビリティと正義:日常の地平からの素描からの理論化にむけて、サステイナビリティ研究 9 133-149

4) 森田恒幸・川島康子(1993) 「持続可能な発展」の現状と課題、三田学会雑誌85(4) 532-561

5) 白井信雄(2019) 持続可能性の規範からみたSDGsの構造分析、山陽論叢 25 (0), 145-160